职高校园里的”数字围城”:手机管理背后的教育困境与突围之道

在数字化浪潮席卷全球的今天,智能手机已成为青少年生活中不可或缺的一部分。职业高中作为培养技能型人才的重要阵地,面临着如何平衡手机使用与教育教学的严峻挑战。”职高要交手机吗”这个看似简单的问题,实则牵动着教育理念、管理智慧与技术伦理的复杂神经。当我们深入探讨这一议题,会发现它折射出当代职业教育在数字化转型中的困境与机遇,是关乎如何培养未来工匠精神的深刻命题。

放眼全国职高校园,手机管理政策呈现出”百花齐放”的态势。北方某重点职校实行”教学区零手机”制度,要求学生早晨到校便将手机存入指定柜机,放学方可取回;南方一所创新职院则采取”课堂手机袋”方式,课前统一收纳;而东部沿海地区的部分学校尝试”智能管控”,在教学楼安装信号屏蔽装置。这些差异不仅反映地域教育文化的不同,更体现了管理者对技术介入教育的矛盾心态——既担忧手机分散学习注意力,又害怕完全禁止会割裂学生与数字世界的联系。一位职高校长的感慨颇具代表性:”我们像是在进行一场没有标准答案的教育实验。”

过度使用手机对职高学生的负面影响不容忽视。课堂上的”低头族”导致技能实操时注意力涣散,某机械加工专业教师发现,常在课间刷短视频的学生,数控机床操作失误率明显偏高;宿舍里的”熬夜党”引发次日实训课上的安全隐患,汽修专业曾有学生因前夜玩游戏至凌晨,在举升机操作时险些酿成事故。更值得警惕的是,虚拟社交正在侵蚀职校生的人际交往能力,某幼师专业班级聚会时,十个学生中有八个在默默刷手机而非交流。这些现象暴露出一个残酷现实:当手指滑动屏幕成为本能,年轻工匠们专注打磨技艺的耐心正在消逝。

然而,简单粗暴的”一刀切”禁令可能适得其反。职高学生正处于自我认同关键期,强硬收缴手机易引发逆反心理,某校曾发生学生购买模型机上交的闹剧。更重要的是,职业教育与普通教育的重要区别在于其强烈的实践导向,许多专业教学本身就需要借助智能设备。电子商务专业要实操网店运营,计算机应用专业需随时调试程序,动漫设计专业离不开绘图软件——这些场景中,手机反而是重要的学习工具。北京某职校的调研显示,合理使用手机的学生在专业技能大赛中获奖比例比完全禁用手机班级高出23%。这提醒我们:堵不如疏,关键在于如何引导学生建立数字自律。

建构科学的手机管理制度需要多方协同的”共治思维”。某省教育厅推出的”三段式”管理值得借鉴:教学区严禁使用、实训区限制使用、生活区自主管理。具体实施中,可引入”手机使用契约”,让学生参与规则制定;设立”数字素养”课程,教授时间管理与信息筛选技巧;创建”无手机活动区”,培养面对面交流能力。浙江某职校的”21天手机管理挑战”活动,通过行为心理学方法帮助学生建立使用习惯,参与学生的课堂专注度提升了40%。这些创新实践证明,管理不是为了控制,而是为了培养学生的数字自治能力。

从更广阔的视角看,职高手机管理折射出技术时代的教育哲学困境。法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒曾警告:”技术既是解药也是毒药。”在职教领域,我们既要防止技术异化导致人的工具化,又要善用技术赋能教育创新。德国”工业4.0″战略下的职教体系,将AR技术融入实训,学生通过手机扫描机械部件即可调取三维拆解图;新加坡理工学院开发的专业APP,让钣金工艺学习变得游戏化。这些案例启示我们:与其纠结”要不要收手机”,不如思考”如何让手机成为学习伙伴”。

面向未来的职业教育,需要建立”数字-技能”融合的新型教学范式。教师角色应从知识传授者转变为学习设计师,比如在烹饪课上,让学生用手机录制操作过程并分析改进;在建筑测量课中,利用APP进行实景数据比对。北京某职校的”手机微课”项目,把复杂工艺流程分解为3分钟短视频,学生扫码即可预习复习,教学效率显著提升。这种模式既尊重Z世代的学习习惯,又保证了教学品质,代表着职教改革的可能方向。

站在教育现代化的十字路口,职高手机管理问题本质上是如何培养”数字原住民”时代工匠精神的深层拷问。完全放任会导致专注力缺失,过度管控又会扼杀创新活力。理想的解决方案或许在于:构建”有限自由”的使用框架,培养”技术节制”的数字素养,最终让学生既能驾驭工具又不被工具奴役。正如一位职业教育专家所言:”我们要培养的不是远离手机的’原始工匠’,而是能在数字海洋中把握方向的’新锐匠人’。”这需要教育者具备前瞻视野和管理智慧,在秩序与自由之间找到那个微妙的平衡点。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

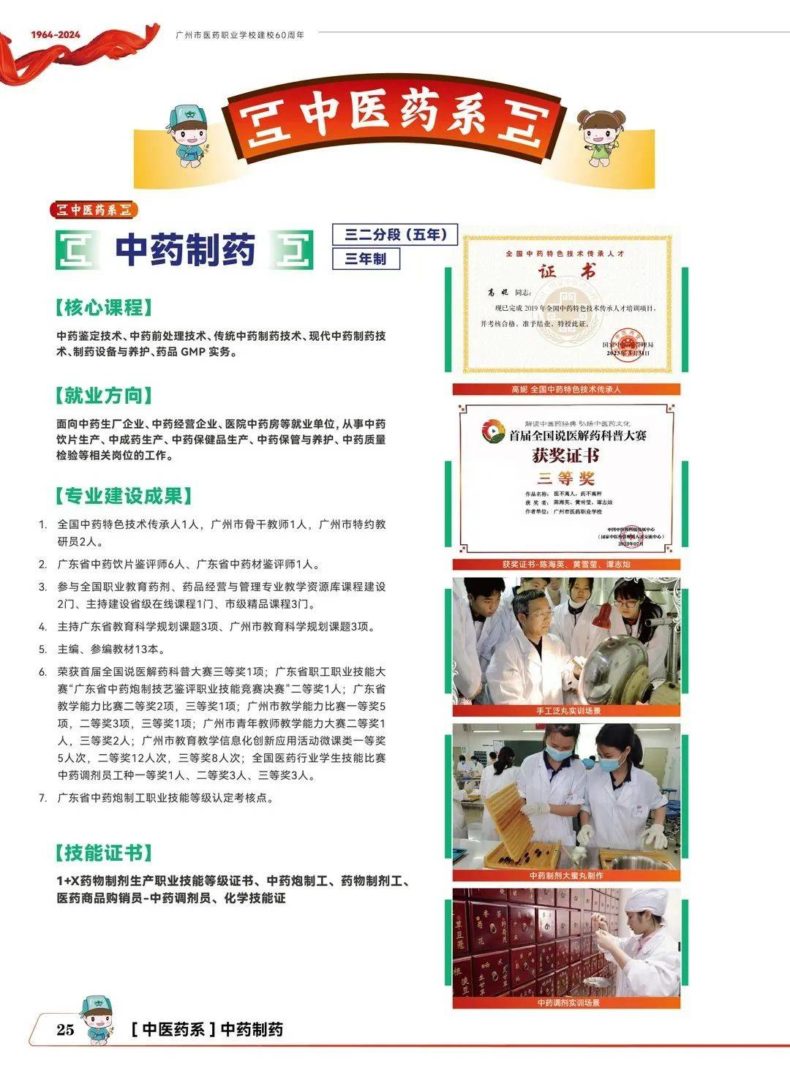

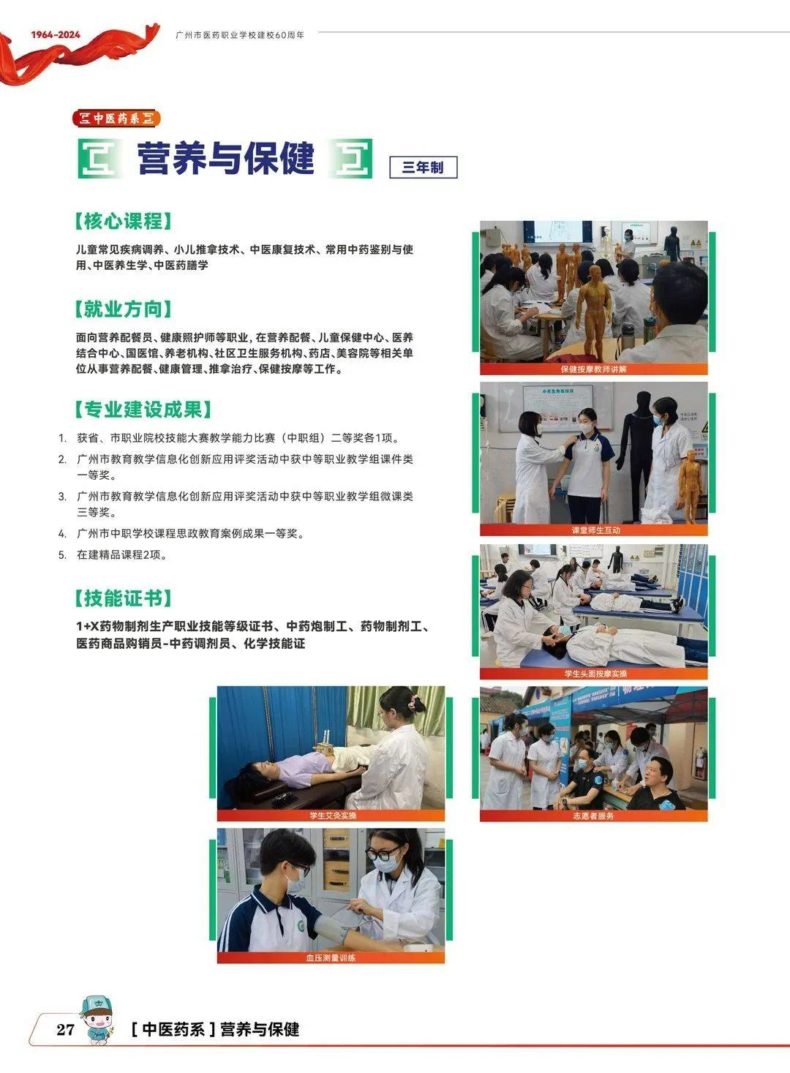

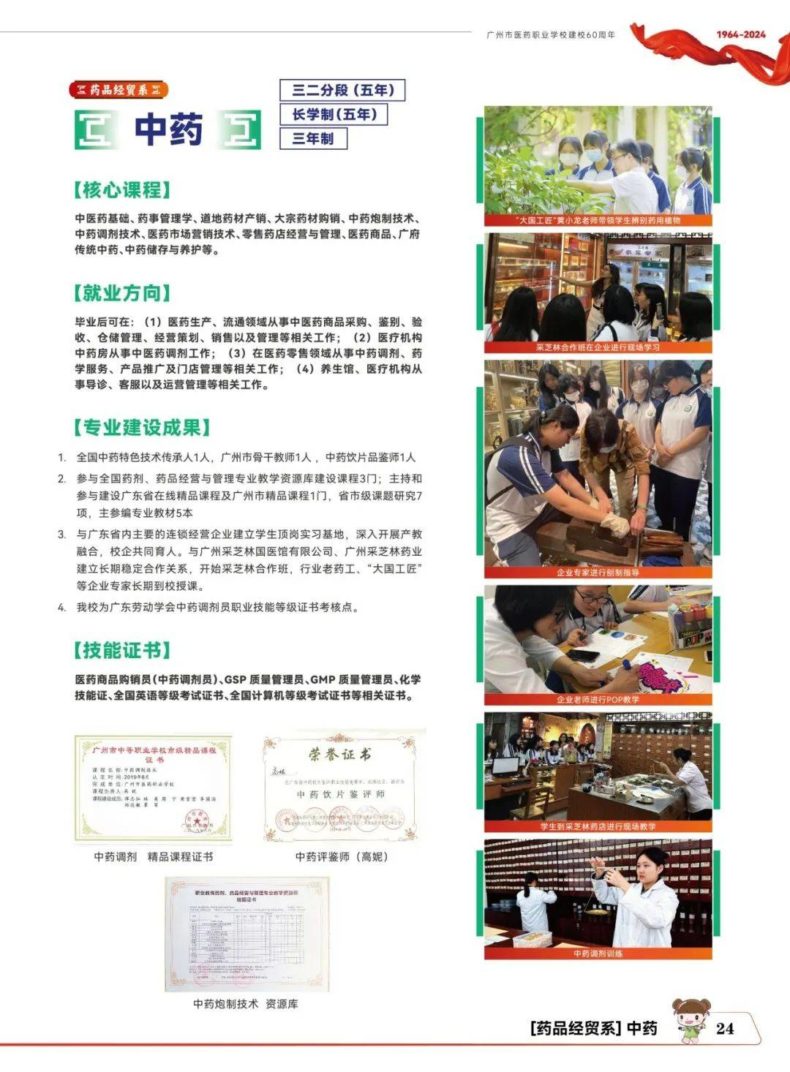

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…