岁末寒窗盼归期:大专院校寒假时光的人文解读

当北风渐起,校园里的梧桐叶落尽最后一抹金黄,大专院校的学子们便开始翘首期盼那个温暖的字眼——寒假。这段专属于象牙塔的冬日假期,不仅是一年学业轮回的休止符,更是中国教育时序中一道独特的人文风景。大专院校的寒假安排,看似简单的校历标注,实则蕴含着教育规律、地域特色与文化传统的深层互动,值得我们从多个维度细细品味。

一、寒假时序的教育韵律

大专院校的寒假时间并非随意划定,而是遵循着严谨的教育规律。纵观全国,大多数大专院校的寒假通常在每年1月中下旬开始,2月中下旬结束,时长约4-6周。这一时间段的设定,首先考量的是学期制的完整性——寒假恰逢两个学期之间的自然间隔,既保证了秋季学期的教学任务圆满完成,又为春季学期预留了充足的准备期。以2023-2024学年为例,许多院校选择在1月15日左右开始放假,2月25日前后开学,这种安排已成为一种普遍模式。

不同层次院校的寒假差异也耐人寻味。相较于中小学固定的寒假时段,大专院校享有更大的自主权。教育部虽规定寒假时长一般为4-6周,但具体起止日期由各校根据教学计划自行确定。这种弹性安排体现了高等教育的特点——尊重学科差异,兼顾地方实际。例如,北方院校可能因严寒适当提前放假,而南方院校则相对灵活;医学类院校因实习安排特殊,假期往往较短;艺术类院校则可能根据展演周期调整假期。

学期制与学年制的不同也影响着寒假安排。我国大专院校普遍实行两学期制,寒假作为学期间隔不可或缺;而少数实行三学期制的院校,其”冬学期”往往延续至1月,寒假相应推迟。这种制度差异反映了教育模式的多元化探索,寒假时间也因此呈现出丰富的样态。

二、地域与层级的寒假图谱

中国幅员辽阔,南北气候差异显著,这一地理特性在大专院校寒假安排上留下了鲜明印记。东北地区的大专院校通常放假最早,如黑龙江部分高校1月初便开启寒假,回应着零下二三十度的极寒天气;而广东、海南等地院校则可能延续至1月下旬,温暖的冬季允许教学更持久。这种”气象导向”的假期调整,体现了教育管理的人性化考量。

院校层级差异同样值得关注。”双高计划”院校因教学任务繁重,寒假可能相对较短;地方性高职院校则更注重与当地企业的用工周期衔接,假期安排更具灵活性。以制造业为主的地区,院校可能配合工厂春节停产期延长假期;旅游服务类院校则可能在旺季缩短寒假,淡季补休。这种与产业脉搏的同步,凸显了职业教育的应用型特色。

疫情防控期间,寒假安排曾出现特殊变化。2020年初,许多院校被迫延长寒假,开启”云端教学”;后疫情时代,错峰放假成为新常态,有的院校甚至将寒假分为两段,以分散人员流动。这些非常规调整,记录着教育系统应对突发公共事件的智慧,也为未来假期制度提供了宝贵经验。

三、寒假功能的文化诠释

寒假的核心价值在于其调节功能。从教育学视角看,这段假期是学生心理能量的”充电期”——期末考试的压力需要释放,新学期的热情需要蓄积。心理学研究表明,4-6周的休息时长最有利于注意力恢复,过短则效果不彰,过长又易导致学习惯性丧失。这种科学考量,正是寒假时间设定的重要依据。

春节这一文化坐标深刻影响着寒假安排。大专院校寒假必定包含春节,这是对传统文化根脉的守护。春运大潮中,学生流是重要组成部分,院校通过合理设置假期,既保证学子返乡团圆,又避免过度拥堵。近年来,有的院校尝试将寒假与春节适度分离,如提前放假、延后开学,这种创新虽引发争议,却反映了传统节庆与现代教育制度的调适过程。

寒假还是校园设施的”疗愈期”。利用学生离校时段,院校可集中进行校舍维护、设备更新,为春季学期创造更好条件。这种”教育基础设施的呼吸节奏”,往往不被外界察觉,却是保障教学质量的重要环节。有的院校甚至专门设置”工程寒假”,较常规假期延长1-2周,体现出物质环境对教育时序的塑造力。

四、寒假生活的多元景观

对于大专学子而言,寒假远不止于离校回家这般简单。越来越多学生选择利用这段时光进行社会实践、企业实习或技能培训,将假期转化为能力提升的黄金期。职业院校尤其注重”工学交替”,有的专业甚至将寒假纳入必修实习周期。这种”学习无假期”的现象,折射出就业压力下学生的主动应对。

“寒假经济”也随之兴起。培训机构推出各类证书课程,旅行社设计研学路线,电商平台瞄准学生消费,形成完整的产业链条。院校官方也会组织冬令营、海外访学等活动,丰富假期内涵。这种市场化开发,既拓展了寒假价值,也带来了过度商业化的隐忧。

对教育管理者而言,寒假是制度创新的试验田。有的院校试点”弹性寒假”,允许学生根据个人计划申请不同时长;有的推行”寒假小学期”,开设特色选修课;还有的建立”假期学分”制度,鼓励社会实践。这些探索虽规模有限,却预示着未来教育时序可能的变革方向。

五、寒假变迁的未来展望

随着教育国际化深入,大专院校寒假正面临新的参照系。欧美大学通常圣诞假期长达1个月,春季学期1月即开学;日韩则保持较短寒假,但暑假相应延长。我国院校如何在保持特色的同时吸收国际经验,成为值得思考的命题。已有院校尝试”4+1″学期制,将传统寒假融入模块化教学,这种改革或将重塑假期形态。

气候变暖也在悄然影响寒假安排。北方冬季供暖期缩短,南方极端寒潮频发,都可能促使院校重新评估假期时间。未来或许会出现”动态寒假”机制,根据当年气候数据微调校历,这种灵活性将考验教育管理的精细化水平。

技术革命同样带来变数。元宇宙教学可能模糊假期边界,AI助教或使自主学习突破时空限制。当”无处不在的学习”成为现实,传统寒假的集中休息模式是否需要重构?这个问题的答案,或将决定未来数十年寒假制度的演变轨迹。

回望大专院校的寒假时光,它早已超越单纯的休息时段,成为观测中国高等教育发展的一个窗口。在这段岁末年初的特殊日子里,凝结着教育规律与人文关怀的平衡,传统节庆与现代生活的交融,个人成长与社会需求的协调。寒来暑往,每一个假期的设置都是对”如何更好地育人”这一永恒命题的当代回应。当新年的钟声敲响,寒假终将结束,但它所承载的教育智慧与文化记忆,会继续在菁菁校园中流传、生长。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

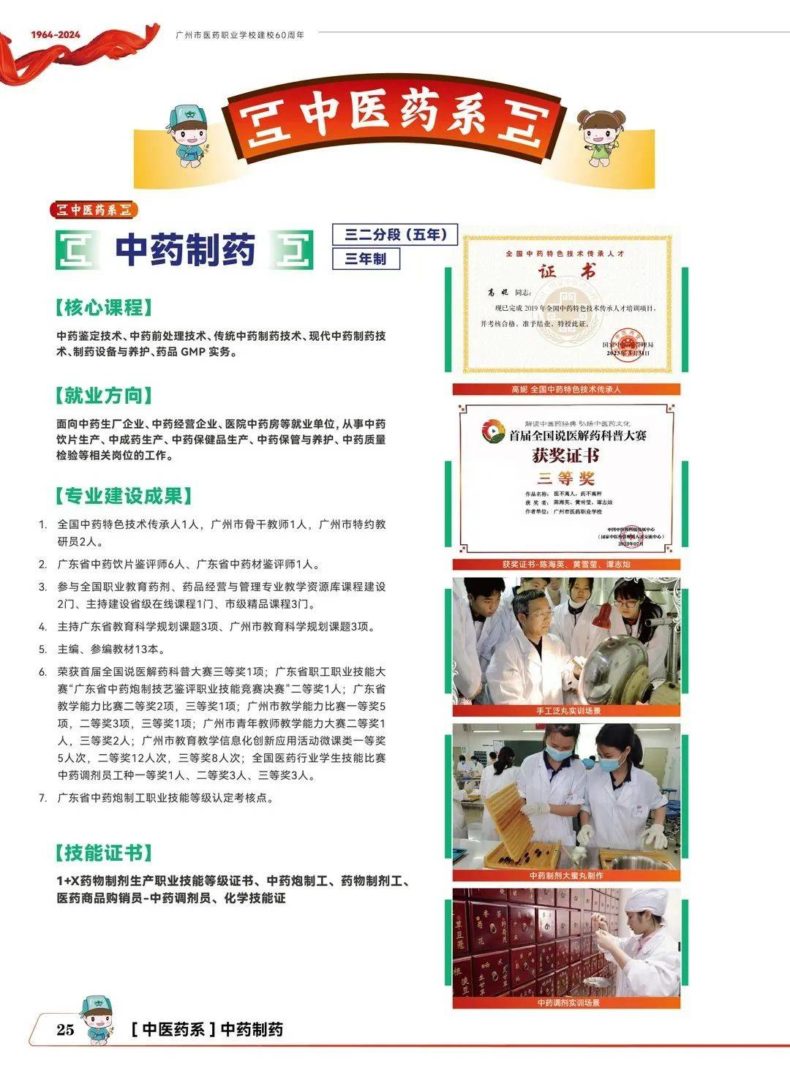

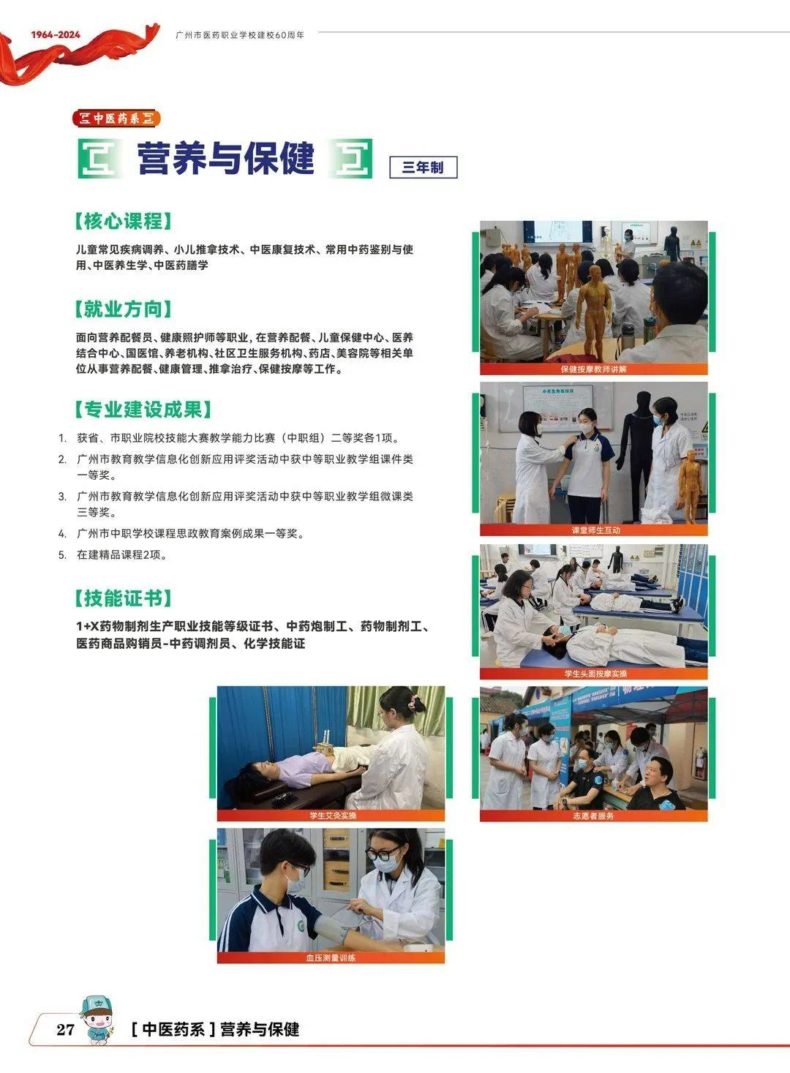

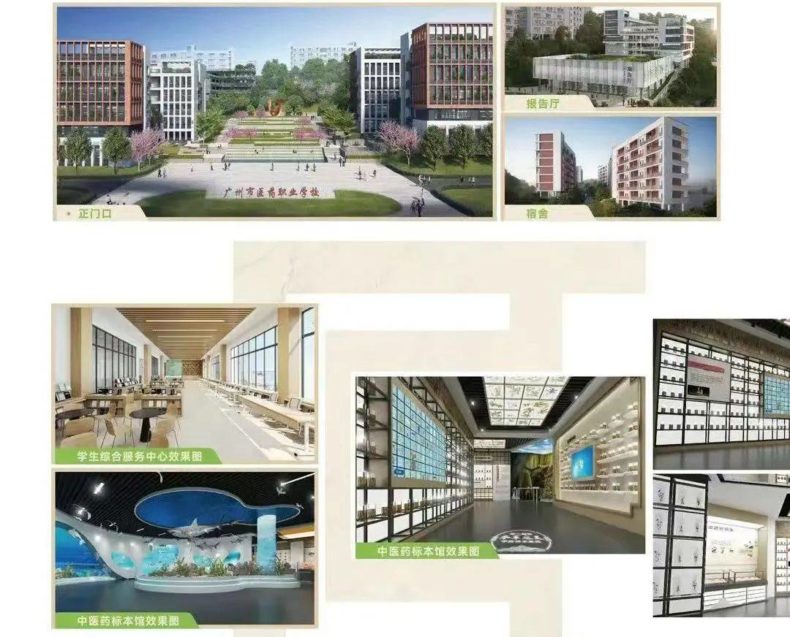

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

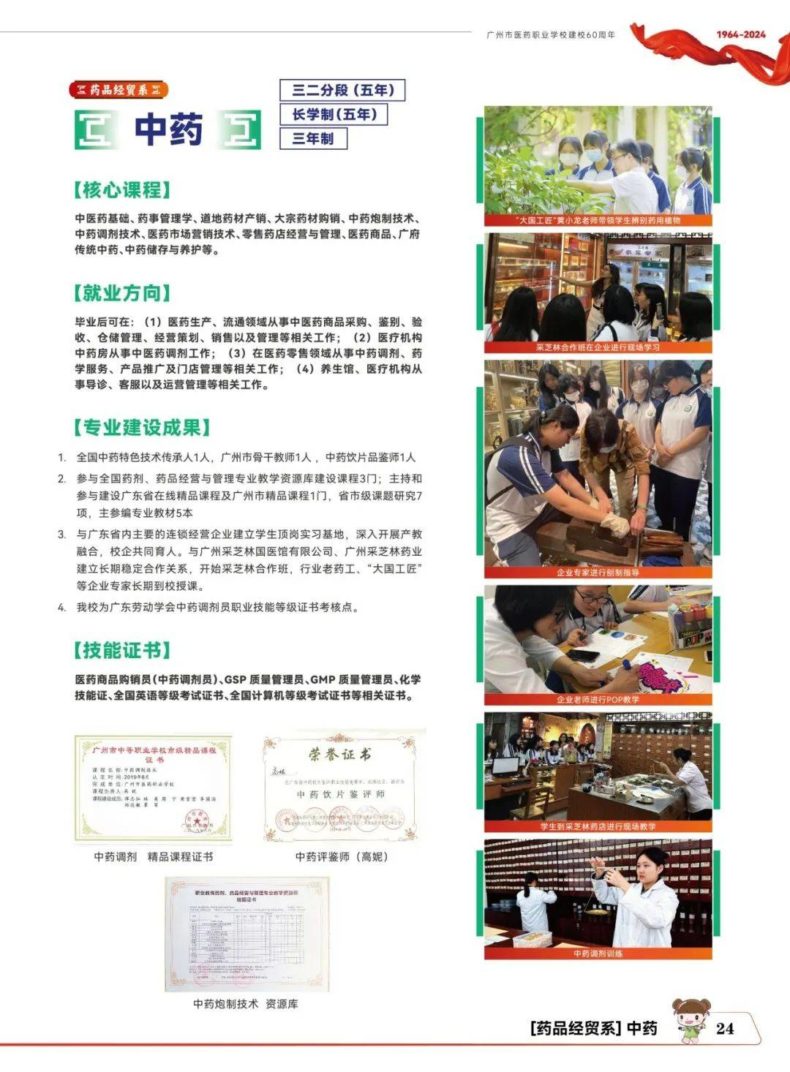

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…