大专寒假时光:一段被精心设计的成长间歇

每年岁末年初,当北风渐紧,大专校园里便开始弥漫着一种特殊的期待氛围。与本科院校相比,大专院校的寒假安排往往有着自己独特的节奏和考量。一般来说,我国大专院校的寒假时间多集中在1月中旬至2月下旬,具体日期会根据当年春节的时间而有所调整,通常持续4-6周。这个看似简单的假期安排背后,实则蕴含着教育工作者对学生成长规律的深刻理解和对职业教育特点的精准把握。

大专院校的寒假时间安排绝非随意而定,而是经过多重因素的科学考量。首要因素自然是春节这一中华民族最重要的传统节日,寒假必须确保包含春节假期。2023年春节在1月22日,多数大专院校便在1月初开始放假;而2024年春节推迟至2月10日,寒假也相应延后至1月下旬开始。这种灵活性体现了教育管理的人性化考量。其次,大专教育更注重实践性,许多专业在学期末安排了集中实训或技能考核,这些教学活动的完成情况直接影响寒假开始时间。再次,不同地区的冬季气候条件也会被纳入考量,北方院校可能因严寒适当提前放假,而南方院校则相对灵活。最后,与中小学的错峰放假也是重要因素,避免春运期间的交通压力过大。

与普通本科院校相比,大专寒假呈现出几个鲜明特点。从时间长度来看,大专寒假通常比本科短1-2周,这源于大专学制一般为三年,课程安排更为紧凑。从假期功能看,大专寒假往往承载着更多的实践任务,许多专业会布置与职业技能相关的寒假作业或实习要求。从学生流动来看,大专生源多来自本省或邻近地区,跨省流动相对较少,这使得大专寒假对春运压力影响较小,也让学生能更灵活地安排假期时间。值得注意的是,近年来随着职业教育改革的深入,越来越多大专院校开始利用寒假开展”小学期”实践教学,进一步凸显了职业教育的特色。

寒假对于大专学生而言,远不止是简单的休息时间,而是一个多维度的成长机遇。从学业角度看,寒假是查漏补缺的黄金期,特别是对跟班困难的学生,可以利用这段时间系统复习专业技能。从实践角度看,许多学生会选择在寒假参加与专业相关的短期实习或兼职工作,既赚取生活费又积累职场经验。从个人发展看,寒假适合考取专业资格证书或学习新技能,为未来就业增加筹码。某职业技术学院的市场营销专业学生李娟分享道:”去年寒假我在一家电商公司做客服兼职,不仅熟练掌握了客户关系管理系统,还深刻理解了课堂上学到的消费者心理知识,这学期回到课堂后感觉学习更有针对性了。”这样的经历在大专生中并不少见。

随着教育理念的更新和就业形势的变化,大专寒假也呈现出新的发展趋势。一方面,”寒假小学期”模式逐渐普及,学校组织短期的技能强化培训或企业参观活动,使假期更具教育价值。另一方面,线上学习资源的丰富让”云实习”和远程实践成为可能,学生足不出户也能参与真实项目。此外,跨专业复合型人才培养理念下,越来越多学校鼓励学生利用寒假学习本专业外的技能,如编程、设计等。这些变化反映出职业教育正从单纯的知识传授向能力全面培养转变,寒假这一传统”空窗期”正被赋予新的教育内涵。

对大专学生而言,要最大化寒假价值,需进行系统规划。建议将假期划分为三个阶段:调整期(放假初1-2周)以休整和反思为主,评估上学期学习情况;充实期(中间2-3周)集中开展实习、学习或技能提升活动;准备期(开学前1周)调整作息,预习新课内容。具体活动安排可包括:每天保持一定时间的专业书籍阅读,每周参与2-3次专业技能练习,选择1-2项线上课程系统学习,尝试短期兼职或志愿工作等。重要的是制定切实可行的计划而非好高骛远,同时留出适当的灵活空间应对突发情况。

大专寒假的时间安排,表面看只是校历上的一个普通节点,实则蕴含着职业教育的内在逻辑。这段不长不短的假期,恰如职业教育的一个缩影——既给予学生必要的休整空间,又时刻指向就业能力的提升;既尊重传统节日的文化价值,又契合现代职业社会的实用需求。当大专学生们在寒风中拖着行李离开校园时,他们带走的不仅是对家的思念,还有对专业成长的思考;当他们再次返校时,带来的不仅是家乡特产,还有在实践中获得的自信与成熟。这种独特的寒假节奏,正是大专教育”工学结合”理念的生动体现,也是职业教育培养高素质技术技能人才的重要一环。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

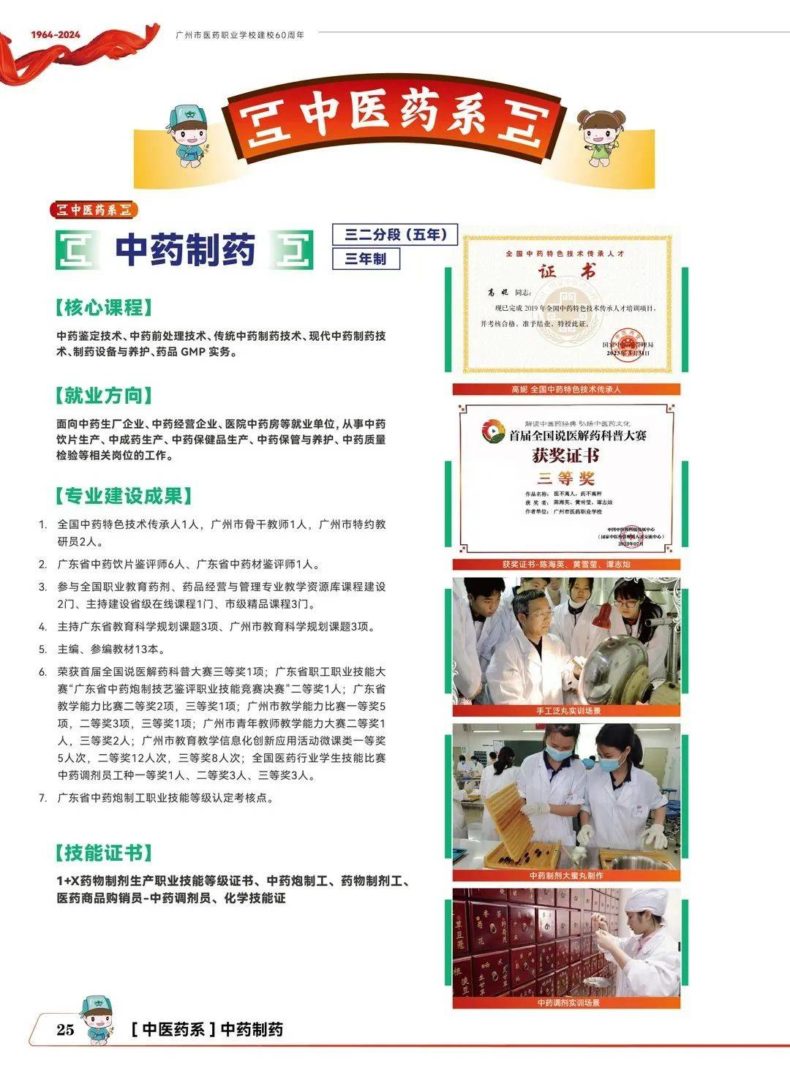

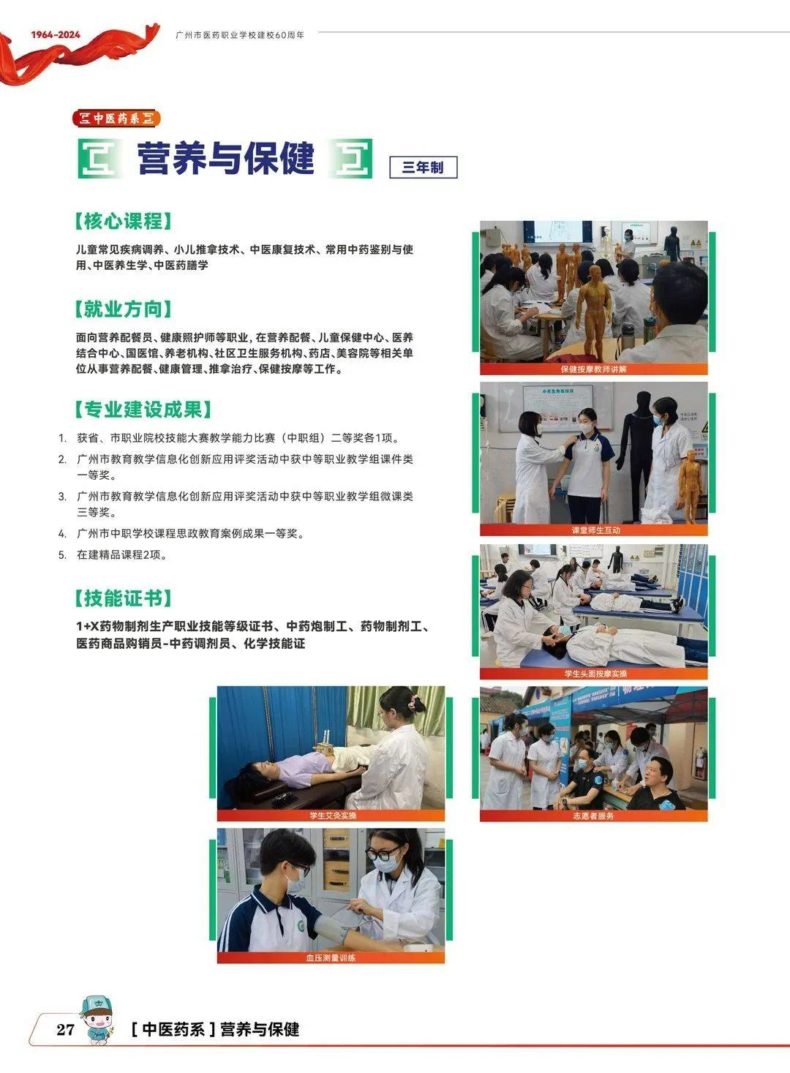

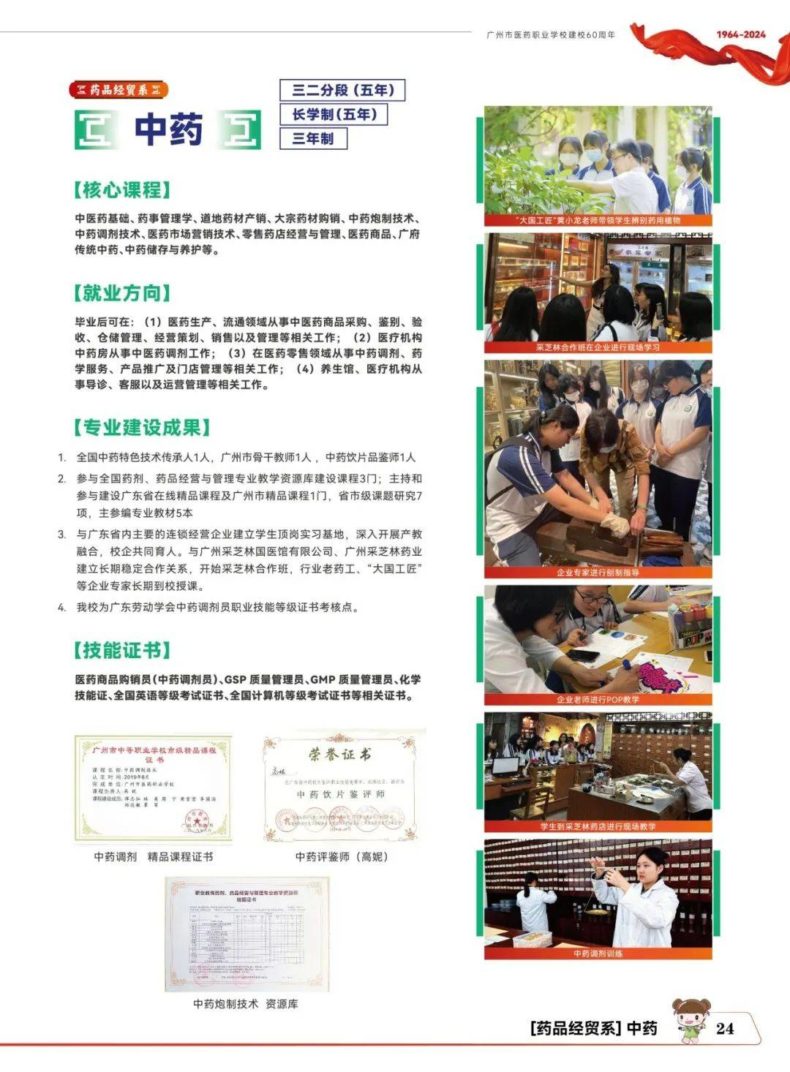

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…