从语言殿堂到烟火厨房:新东方烹饪教育的跨界启示录

在中国教育版图上,”新东方”三个字早已超越了单纯的地理概念,成为无数人求知路上的精神坐标。当这个以语言培训闻名遐迩的教育品牌与”厨师培训”产生关联时,不禁让人好奇:这究竟是教育市场的偶然跨界,还是人才培养的必然融合?深入探究新东方的教育版图,我们会发现一个关于技能传承与人文教育的深刻叙事——在这里,英语单词的韵律与锅碗瓢盆的协奏竟能如此和谐共鸣。

新东方教育科技集团确实设有烹饪培训业务,这一看似出人意表的业务布局实则蕴含着俞敏洪教育理念的深层逻辑。新东方烹饪教育(前身为成立于1988年的新华教育集团烹饪教育板块)于2019年并入新东方旗下,成为其职业教育版图的重要组成部分。目前在全国29个省份设有50多所直属院校,年培训学员超过7万人。这一数据不仅打破了人们对新东方”仅限语言培训”的刻板印象,更展现了一个教育集团对市场需求的前瞻把握——在全球化语境下,烹饪既是谋生技能,也是文化传播的媒介。

从托福雅思到法式甜点,新东方的教育跨界绝非简单的业务扩展,而是对”教育赋能”理念的立体诠释。语言培训培养的是跨文化沟通能力,烹饪教育锻造的是文化表达技艺,二者在”讲好中国故事”的维度上殊途同归。新东方烹饪课程设置中特别强调”中西合璧”,学员既要掌握宫保鸡丁的火候精髓,也要理解提拉米苏的文化渊源。这种教育设计暗合了当代青年既想扎根传统又渴望国际视野的心理需求,使厨艺学习升华为文化自信的建立过程。

与传统烹饪学校相比,新东方烹饪教育展现出鲜明的差异化特色。其课程体系分为三大模块:专业技能(占60%课时)、餐饮管理(25%)和职业素养(15%)。特别值得注意的是职业素养模块包含《餐饮英语》《美食文化比较》等特色课程,这正是语言教育基因的延续。郑州新东方烹饪学校2022年毕业生就业报告显示,接受过英语培训的学员在国际酒店就业率高出普通学员34%,平均起薪相差2100元。数字背后,是新东方对”复合型人才”培养的前瞻实践。

走进任何一所新东方烹饪学校的教室,都能感受到独特的教育氛围。早晨可能是《西餐工艺》课上用英语讨论香草搭配,下午的《中国饮食文化》课则用PPT分析东坡肉的历史变迁。北京校区甚至开设”美食双语直播”选修课,学员们在镜头前用中英文介绍自己制作的 fusion 料理。这种教学场景模糊了”蓝领”与”白领”的传统界限,重新定义了技术教育的可能性。正如一位学员在采访中所说:”在这里学厨艺,感觉是在准备两种出国签证——技术移民和文化交流。”

师资队伍的构成更能体现新东方的跨界特色。上海校区西餐教研组组长陈主厨拥有法国蓝带学院认证和英语专业八级证书;川菜大师李教师则开发了《用英语说川菜》系列微课。这种”双师型”队伍保证了教育理念的落地生根。2023年教师技能大赛中,新东方烹饪教师团队凭借”双语教学演示”项目获得职业教育创新奖,评委会特别指出:”他们让灶台变成了文化传播的讲台。”

新东方的教育实验对当代职业教育提供了诸多启示。在AI冲击传统就业市场的背景下,单纯的技能培训已显不足,”技能+素养”的复合模式才是破局之道。杭州某五星酒店行政总厨在采访中表示:”我们需要的是能读懂英文菜单也能创新淮扬菜的厨师,新东方的毕业生往往能更快适应国际化厨房环境。”这种市场需求印证了跨界教育的价值——当厨师不仅能烹饪美味,还能阐释美味背后的文化密码时,他的职业天花板自然被大大抬高。

从更宏观的视角看,新东方烹饪教育的意义超越了餐饮行业本身。它代表着中国职业教育从”谋生导向”向”人生发展导向”的转型升级。广州校区与当地文旅局合作的”广府美食双语导游”培训项目,使学员既掌握了点心制作技艺,又获得了文化传播能力。结业学员中有人成为高级茶楼技师,有人转型美食博主,还有人创办跨境餐饮咨询公司——多元的发展路径证明了复合型教育的生命力。

站在新时代的坐标上回望,新东方从语言培训到烹饪教育的拓展,恰似中国教育变革的微观缩影。当英语教师的严谨遇上厨师的创意,当教室里的语法分析与厨房里的味觉实验相遇,我们看到的不仅是教育机构的业务创新,更是人才培养理念的范式转移。在这个意义上,新东方烹饪学校锅铲下的火花,或许正照亮着中国职业教育未来的道路——那里,技能与人文不再割裂,传统与现代相得益彰,而每一个普通人都能在烟火气中烹制出自己的精彩人生。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

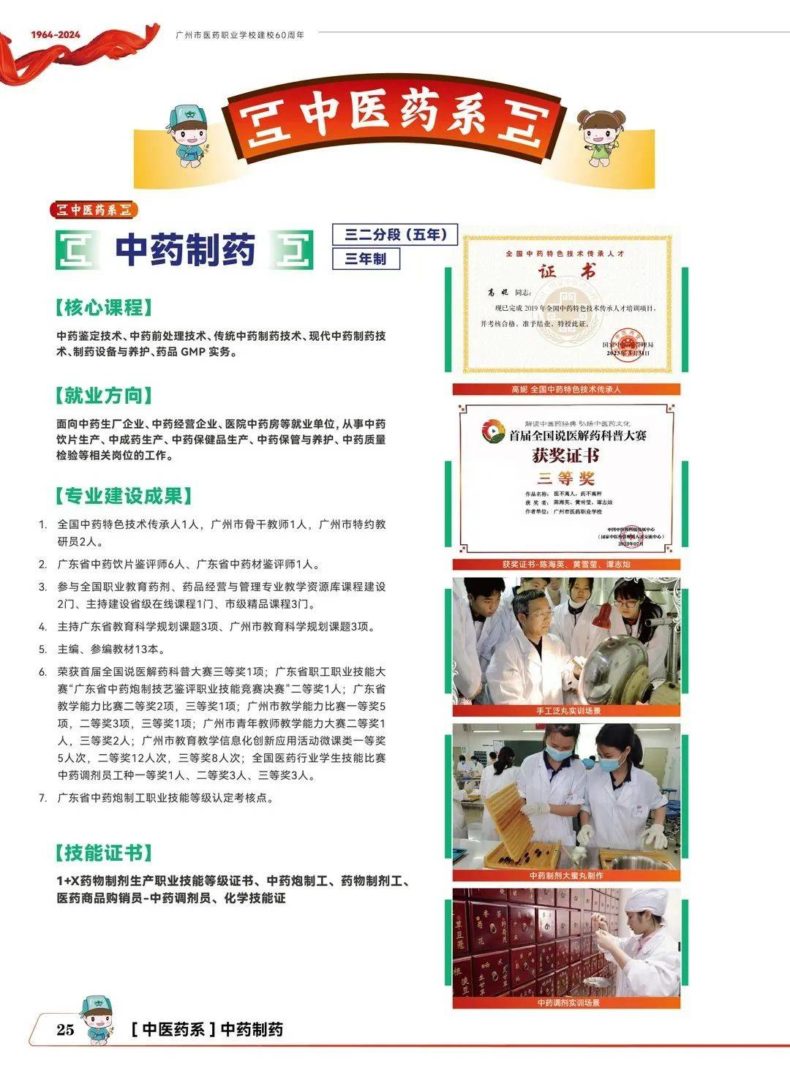

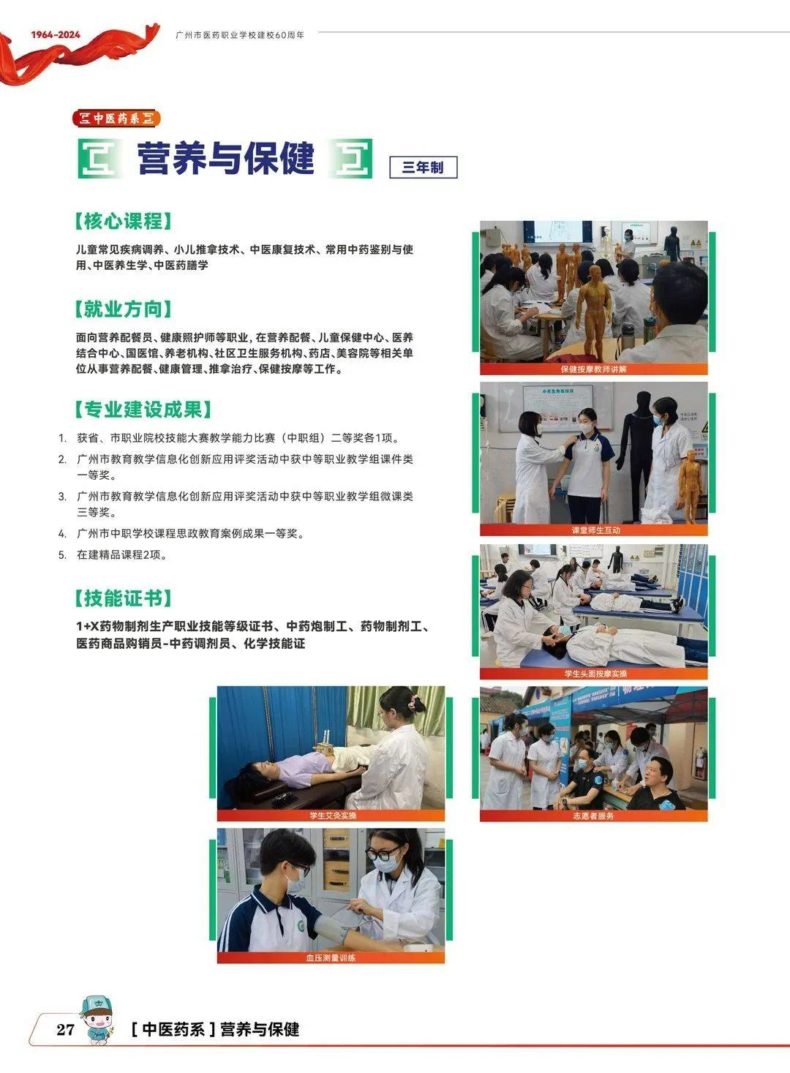

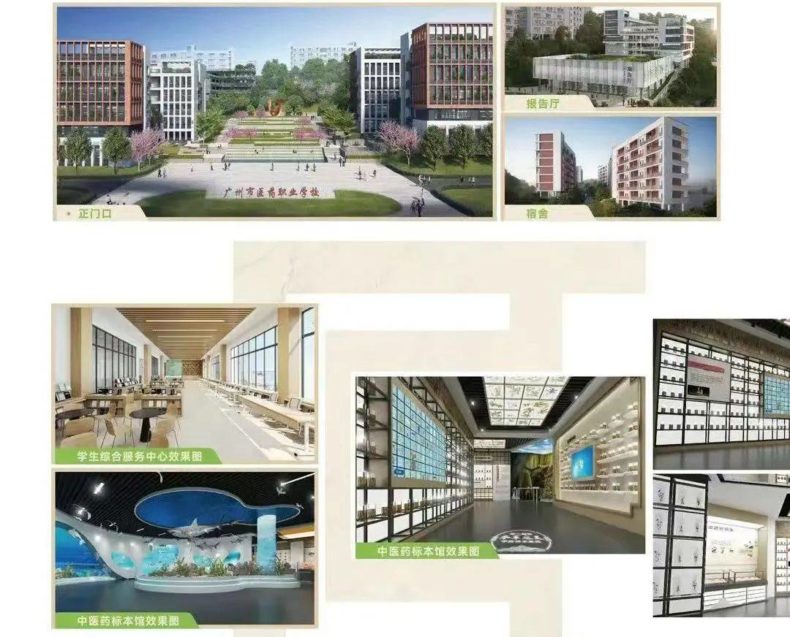

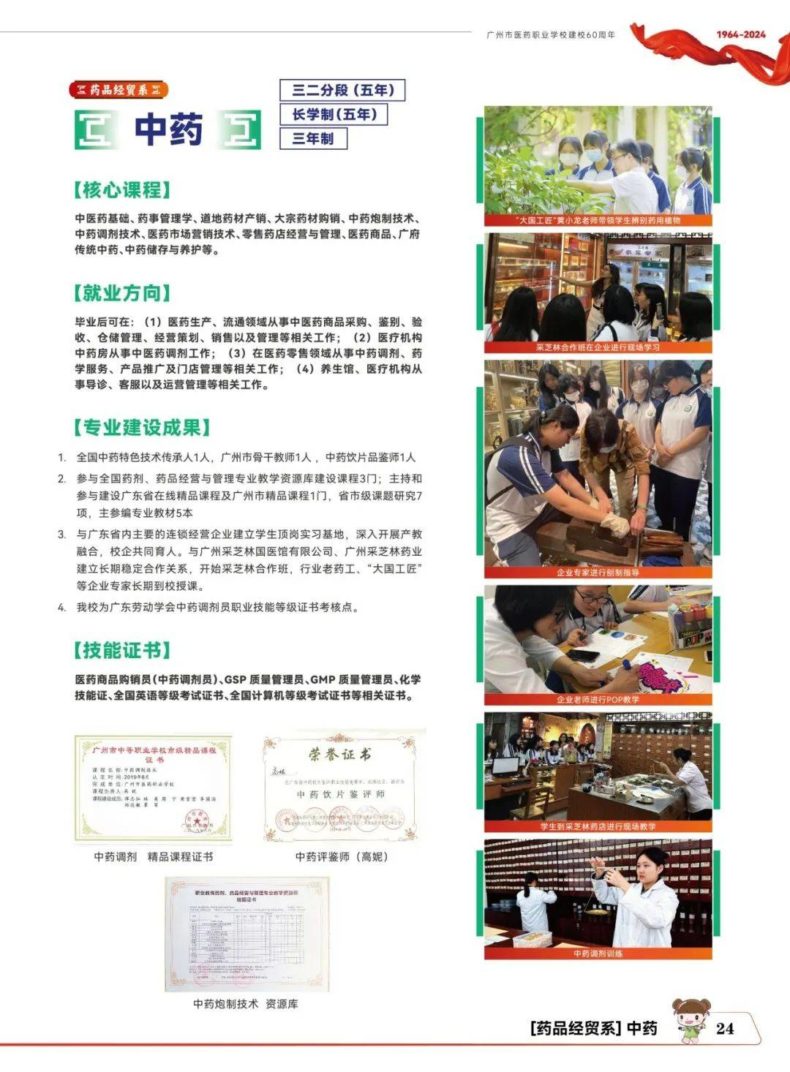

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

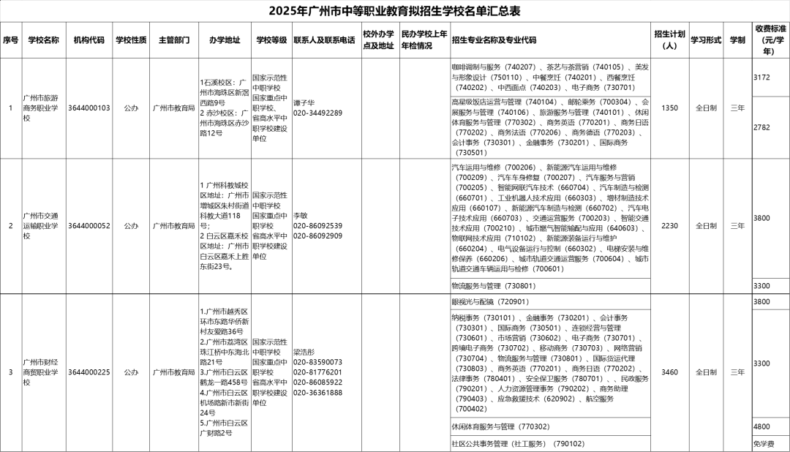

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…