技校多少分:分数之外,人生更广阔的舞台

在中国教育体系中,”技校多少分”这个问题承载了太多学生与家长的焦虑与困惑。每年中考、高考季,无数家庭为分数线而辗转反侧,仿佛那串数字将决定一个年轻人一生的命运。然而,当我们跳出分数的桎梏,或许会发现:技术教育不仅是一条现实的成才之路,更是契合时代需求的明智选择。分数只是起点,而非终点;技校不仅传授技能,更塑造人格;职业教育与普通教育并非高低之分,而是方向之别。

一、技校录取分数线的现实考量

技工学校的录取分数线呈现出明显的区域差异性。以2023年为例,东部沿海地区优质技校的录取线普遍高于内陆地区,部分热门专业如新能源汽车维修、工业机器人等甚至接近普通高中录取线。北京、上海等地一些国家级重点技校的分数线达到中考总分的65%-75%,而中西部地区可能只需40%-50%即可入学。这种差异既反映了各地教育资源分布的不均衡,也体现了经济发展水平对技术人才需求的直接影响。

专业选择对分数线的影响同样显著。传统观念中”冷门”的焊接、模具制造等专业,由于人才缺口大,录取分数往往低于新兴的数字媒体技术、无人机应用技术等专业。有趣的是,这种供需关系正在悄然改变——随着制造业转型升级,某些”脏累差”工种因人才稀缺反而提供了更高的薪资待遇和职业发展空间。广东某技校的数控加工专业毕业生平均起薪已达6000元,超过部分本科专业。

不同层次技校的分数要求也大相径庭。普通技工学校可能实行”注册入学”制,对分数要求较为宽松;而高级技工学校、技师学院则需要通过严格考核,其培养的高级工、预备技师在就业市场上极具竞争力。值得关注的是,近年来”职教高考”制度的推行,为技校学生提供了直通应用型本科的通道,2022年全国通过这一渠道升学的技校生超过10万人,这一数字仍在快速增长。

二、超越分数:技校教育的多维价值

技术教育最直接的价值在于其就业导向性。与普通高中侧重理论教学不同,技校课程设置与行业需求高度契合,实行”校企双制、工学一体”培养模式。据统计,2022年全国技工院校毕业生就业率达97.5%,远高于普通高校的91.2%。这种高效就业的背后,是技校对市场脉搏的精准把握——许多学校建立专业动态调整机制,每年淘汰落后专业,新增如人工智能训练师、物联网安装调试员等前沿工种。

技能成才路径的多样性常被社会低估。从初级工到高级技师的国家职业资格体系,为技术工人提供了清晰的晋升通道。世界技能大赛被誉为”技能奥林匹克”,中国代表团在2022年特别赛中斩获21金,这些获奖选手多数来自技工院校,他们的成就证明:技能人才同样可以登上世界舞台。更令人振奋的是,新修订的《职业教育法》明确规定,技术技能人才在就业、落户、职称评审等方面与学历型人才享受同等待遇。

技校教育对个人综合素质的培养独具特色。半军事化管理锻造纪律性,项目化教学培养团队协作能力,技能竞赛锤炼心理素质——这些软实力恰恰是现代职场最看重的品质。浙江某技校的跟踪调查显示,毕业5年后自主创业的学生比例达15%,远高于普通高校毕业生的平均水平。许多企业家回顾成长历程时坦言,技校时期的实践经历为他们日后创业积累了宝贵经验。

三、破除迷思:重新定义成功教育

“唯分数论”的思维定式亟需打破。诺贝尔物理学奖得主中村修二曾是普通公司技术员,大国工匠高凤林初中毕业即进入技校学习焊接——无数案例证明,人生成就与升学分数并无必然联系。教育研究者指出,过早的学术分流可能埋没某些孩子的天赋,而技校提供的实践学习环境恰恰能激发部分学生的潜能。北京师范大学一项研究发现,约30%的学生在动手实践中表现出比理论学习更高的智能水平。

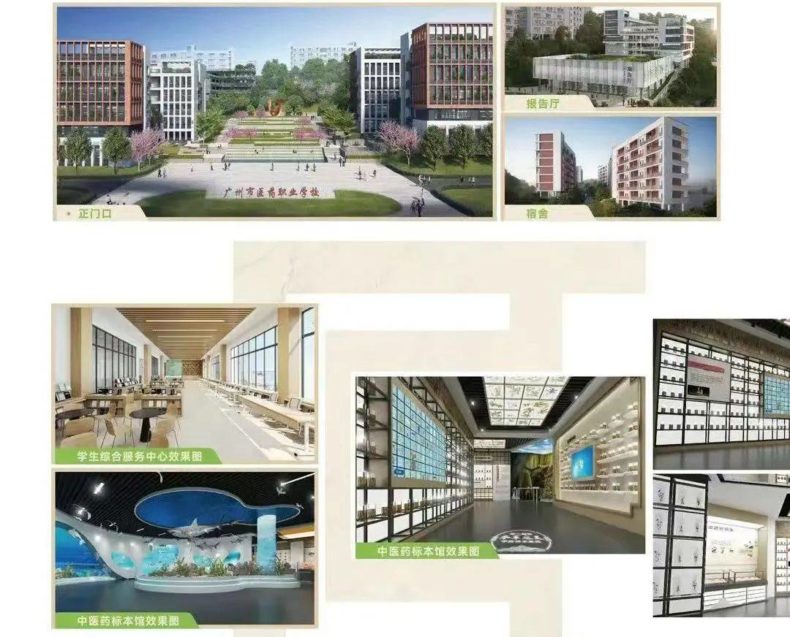

技术教育的现代转型令人瞩目。数字化实训基地、虚拟仿真实训室、智能制造学习工厂等先进教学设施,彻底颠覆了人们对技校”设备陈旧”的刻板印象。广州某技师学院投入1.2亿元建设的智能网联汽车实训中心,技术标准甚至超过多数4S店。这种高投入带来的直接效果是:学生毕业即能胜任企业技术岗位,省去漫长适应期。更有企业提前两年到校”预订”毕业生,开出相当于硕士学历的薪资待遇。

全球视野下的职业教育启示值得我们深思。德国”双元制”教育中,技校生每周3-4天在企业实践,1-2天在校学习理论,这种模式造就了德国制造业的辉煌;瑞士初中毕业生约70%选择职业教育,其钟表、精密机械行业全球领先。这些国家共同的特点是:技术人才享有崇高社会地位,职业发展通道畅通无阻。中国正在借鉴这些先进经验,《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确提出到2025年职业本科教育招生规模不低于高职教育的10%。

四、理性选择:适合的才是最好的

评估是否选择技校应建立多维指标体系。学业成绩仅是参考因素之一,学生的兴趣倾向、动手能力、职业志向同样重要。美国职业心理学家霍兰德的RIASEC理论将人的职业兴趣分为现实型、研究型等六类,其中现实型个体尤其适合技术类工作。家长可通过专业测评工具了解孩子的职业倾向,而非单纯依据分数做出选择。更值得关注的是,部分存在”隐形学习障碍”的学生在实践教学中往往表现优异,这类孩子尤其需要个性化教育路径。

技校求学需要做好充分心理建设。首先要破除”低人一等”的错误认知,认识到技术工人的社会价值——疫情期间,口罩机调试技师的价值不亚于医生;其次要建立”终身学习”理念,技术迭代加速意味着技能保鲜期缩短,持续学习能力比一纸文凭更重要;最后要培养”工匠精神”,耐得住寂寞、经得起诱惑,在精益求精中实现自我价值。湖北一位95后数控技师在采访中说:”当第一个由我独立编程加工的航天零件验收合格时,那种成就感无法用金钱衡量。”

未来技术人才的发展前景广阔。随着中国制造向中国创造转型,复合型技术人才将成为稀缺资源。既懂传统机械加工又掌握3D打印技术的”跨界技师”,薪资水平已超过许多白领岗位。智能制造、绿色能源等新兴领域,技术工人的工作环境早已告别”油渍斑斑”的传统形象。更值得期待的是,职业教育”立交桥”日趋完善,技校→高职→职业本科→专业硕士的上升通道已经打通,技能与学历的界限正在模糊。

回望”技校多少分”这个问题,我们或许应该转换思考角度:分数只是教育起点的一个坐标,而非定义人生的标尺。在技术变革日新月异的今天,社会对人才的评价标准正从”学历本位”转向”能力本位”。选择技校不是退而求其次的无奈之举,而是另辟蹊径的智慧之选。当更多年轻人凭借精湛技艺赢得尊重,当”工匠精神”成为全民共识,中国制造业的根基将更加坚实。教育的真谛在于唤醒潜能而非筛选淘汰,在于铺就多元成才之路而非独木桥——这或许是我们讨论技校分数线时最应该铭记的启示。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

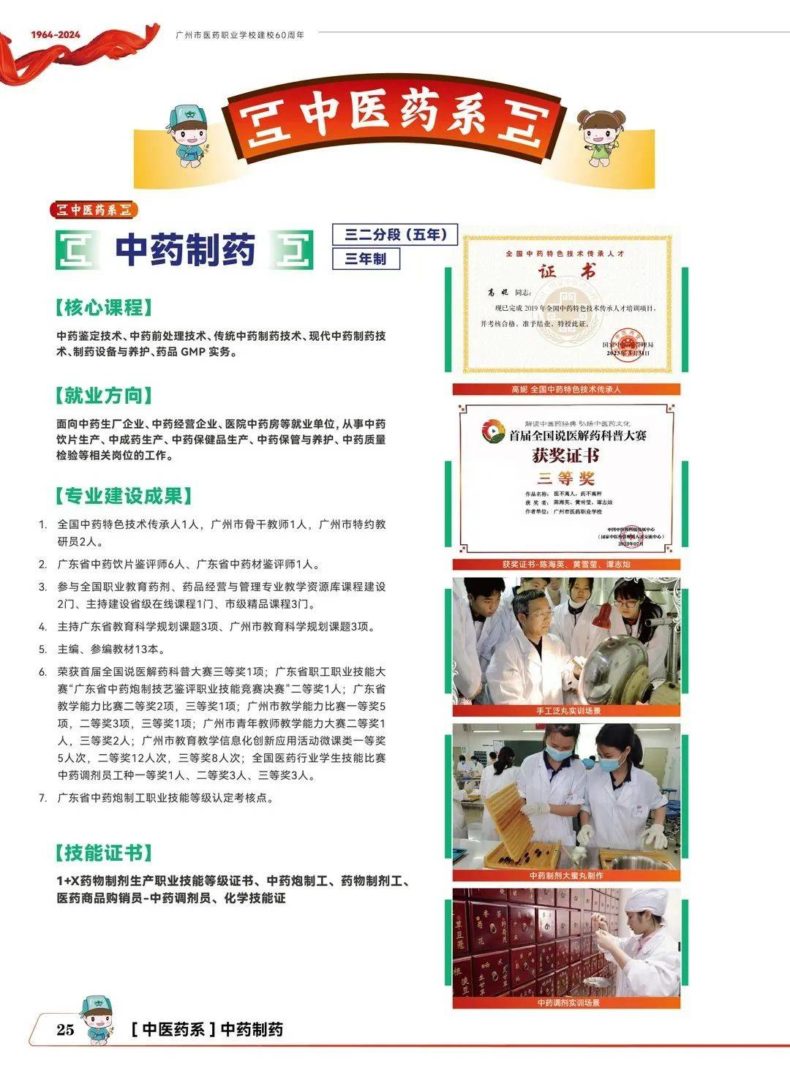

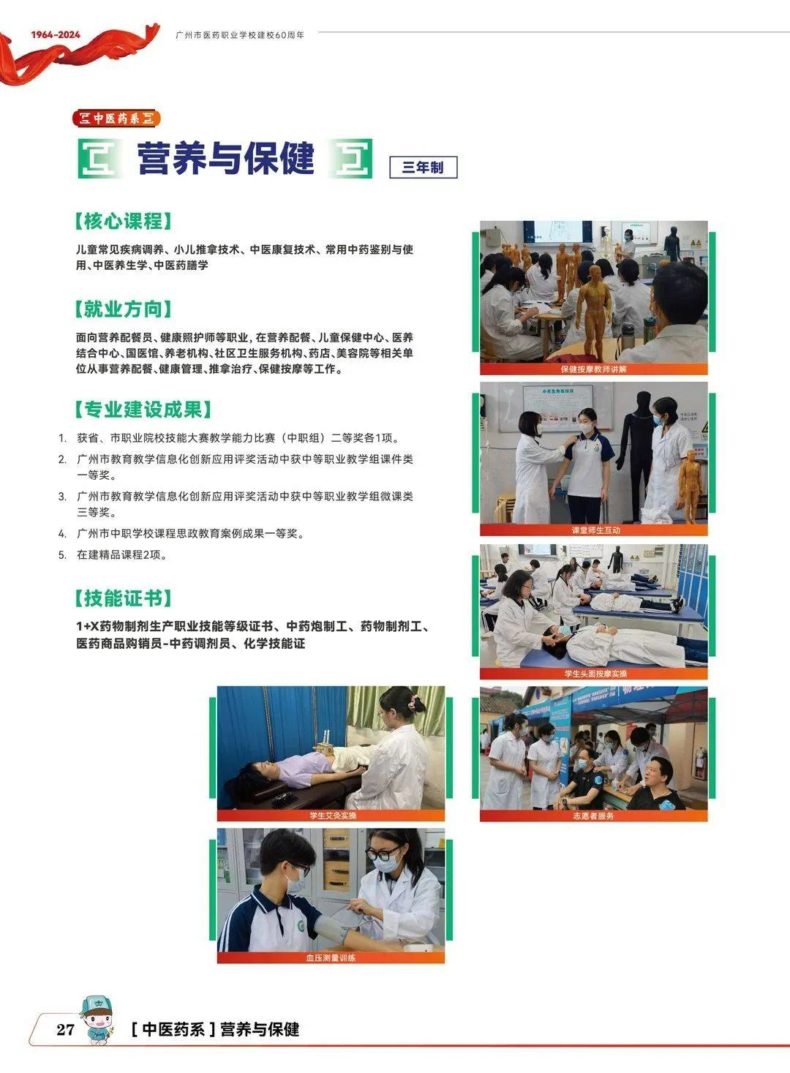

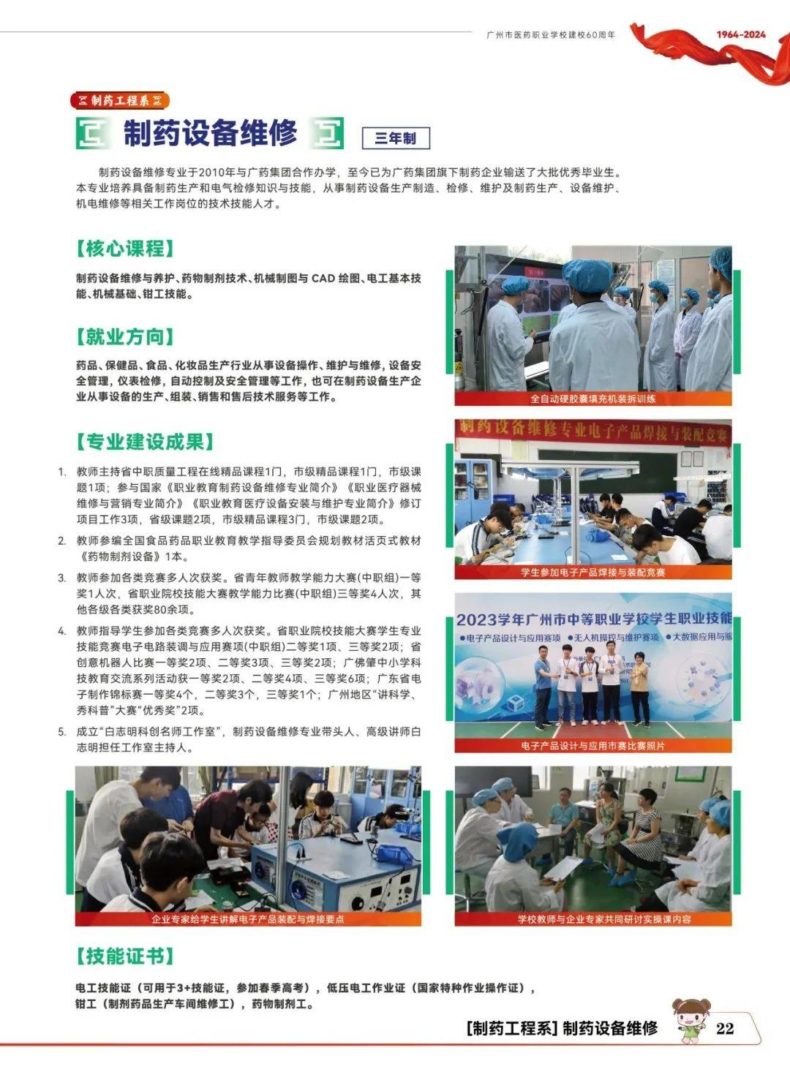

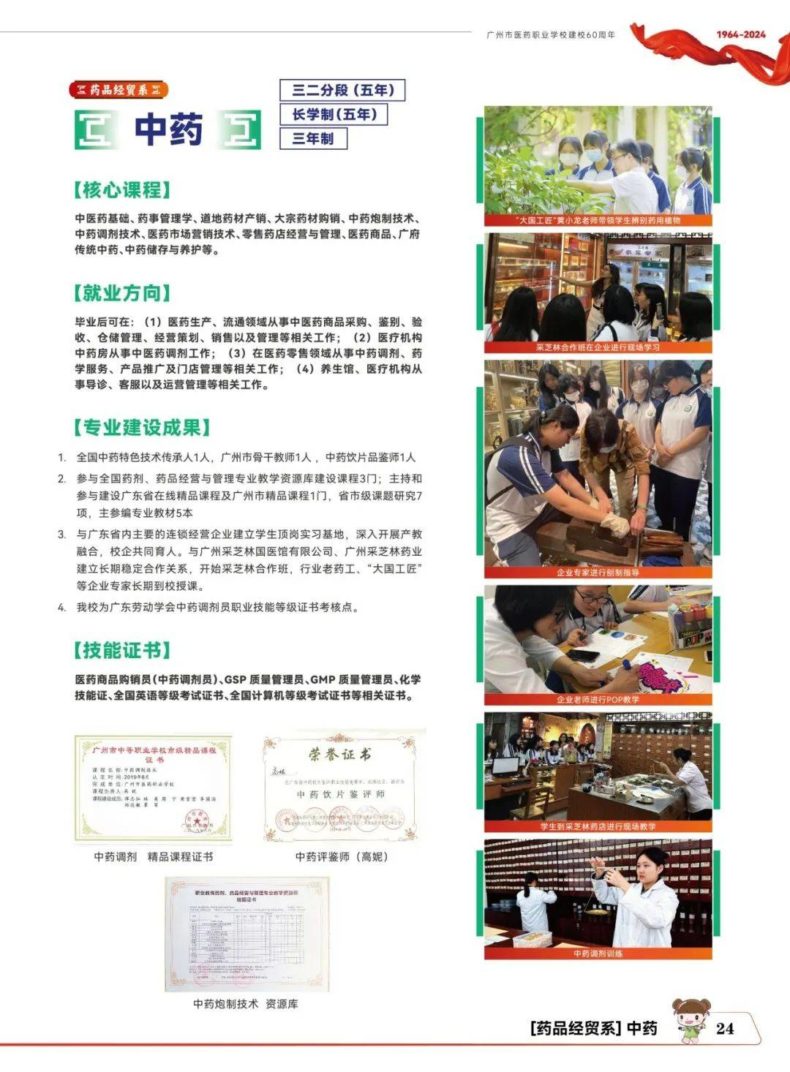

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

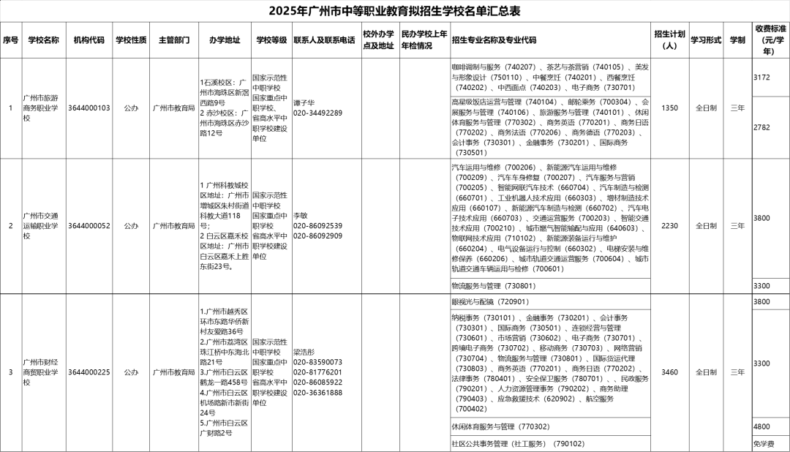

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…