2021年技校寒假时光:一段被精心设计的成长间歇

当北风开始在城市的上空盘旋,当教室窗玻璃上凝结出霜花图案,全国各地的技工院校又迎来了那个让师生们共同期盼的节点——寒假。2021年的技校寒假安排,绝非简单的日历翻页,而是一次融合了疫情防控、教学进度与职业教育特殊性的精密编排。这段看似平常的假期,实则承载着技术技能人才培养体系中不可或缺的成长间歇功能。

翻开各省市教育主管部门2021年发布的校历文件,可以清晰看到技工院校寒假安排呈现出区域性差异与共性规律并存的特色。北方省份如黑龙江、吉林等地,受严寒气候影响,技校寒假普遍从1月上旬开始,黑龙江省轻工业高级技工学校等院校甚至在元旦后便进入假期模式;而南方地区如广东、福建等省份,多数技工学校将寒假起始日安排在1月下旬,广州市机电高级技工学校等知名技校的假期通常始于1月25日前后。这种差异既反映了我国幅员辽阔带来的气候多样性,也体现了职业教育因地制宜的灵活特性。

疫情防控常态化背景下,2021年技校寒假安排呈现出前所未有的精细化管理特征。各地人社部门与教育行政部门联合下发通知,要求技工院校实施”错峰放假”策略。以山东省为例,该省要求各技校根据专业实训进度分批次放假,避免人员集中流动。烟台市技师学院的机械加工专业学生因已完成车床实操考核,较其他专业提前一周离校;而烹饪专业学生因需要完成寒假前的综合技能展示,假期相应延后。这种精准到专业层级的安排,既保障了教学计划的完整性,又有效分散了春运客流压力。

深入观察技校寒假的确定机制,会发现这是多方因素动态平衡的结果。教学计划完成度是首要考量,特别是对于依赖设备实操的专业,必须确保学生达到规定的技能训练时长。石家庄市高级技工学校的数控技术专业,就曾因新增智能制造模块教学而将寒假推迟三天。企业用工需求同样影响假期安排,与海尔集团深度合作的青岛海洋技师学院,其机电一体化专业学生的假期需配合企业生产淡旺季进行调整。而极端天气等不可抗力因素也可能导致预案启动,2021年初南方罕见的寒潮就使得部分技校提前进入了假期状态。

与普通教育体系相比,技工院校的寒假具有鲜明的职业特色。假期不仅是休整期,更是技能沉淀与提升的黄金窗口。不少技校推出”寒假技能提升计划”,北京工贸技师学院的服装设计专业要求学生假期完成至少两件成衣作品;苏州电子信息技师学院则布置了智能家居安装的实践课题。这种”离校不离训”的安排,使寒假转变为技能成长的”暗时间”。同时,校企合作单位提供的冬季实习岗位,让部分学生选择用车间操作代替家庭团聚,在实践中迎接成长蜕变。

对于技工院校学子而言,寒假还是连接校园与社会的重要纽带。很多技校生利用这段时间体验职业世界的真实面貌——来自重庆机械高级技工学校的小张同学,在2021年寒假进入当地汽车维修厂见习,将课堂所学的发动机拆装技术应用于实际故障排查;而杭州第一技师学院的西点专业学生小林,则在星级酒店烘焙坊的春节用工高峰中锤炼技艺。这些经历不仅丰富了职业认知,更在潜移默化中完成了从生手到熟手的转变。

站在教育管理的视角,技校寒假安排是一门讲究平衡的艺术。既要保证师生必要的休整,又要考虑技能培养的连续性;既要遵循疫情防控要求,又要兼顾企业用人周期;既要执行统一政策,又要保留特色办学的弹性空间。2021年各地技工院校在落实寒假政策时创造的”一校一策”经验,如江苏部分技校实行的”弹性离校”制度,广东开展的”云端技能指导”服务,都为职业教育管理提供了宝贵范式。

当2021年技校寒假落下帷幕时,这段特殊的间歇期留给职业教育工作者的启示远不止于时间管理本身。它提醒我们,技术技能人才的培养从来不是简单的线性过程,而是需要张弛有度的节奏把控。那些在寒假中得到休整的身心、在实践中增长的见识、在独处时沉淀的思考,都将转化为新学期迸发的能量。正如一位资深技校校长所言:”寒假不是教育的暂停键,而是转换了一种形式的成长加速器。”

回望2021年那个特殊的冬季,技工院校的寒假安排犹如精密的齿轮,咬合着教育规律与现实需求。在这段被精心设计的成长间歇里,既有对师生身心健康的呵护,也有对技能传承的坚守;既有疫情防控的严谨,也有人文关怀的温度。这种平衡智慧,或许正是中国职业教育在特殊时期仍能保持蓬勃生机的密码所在。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

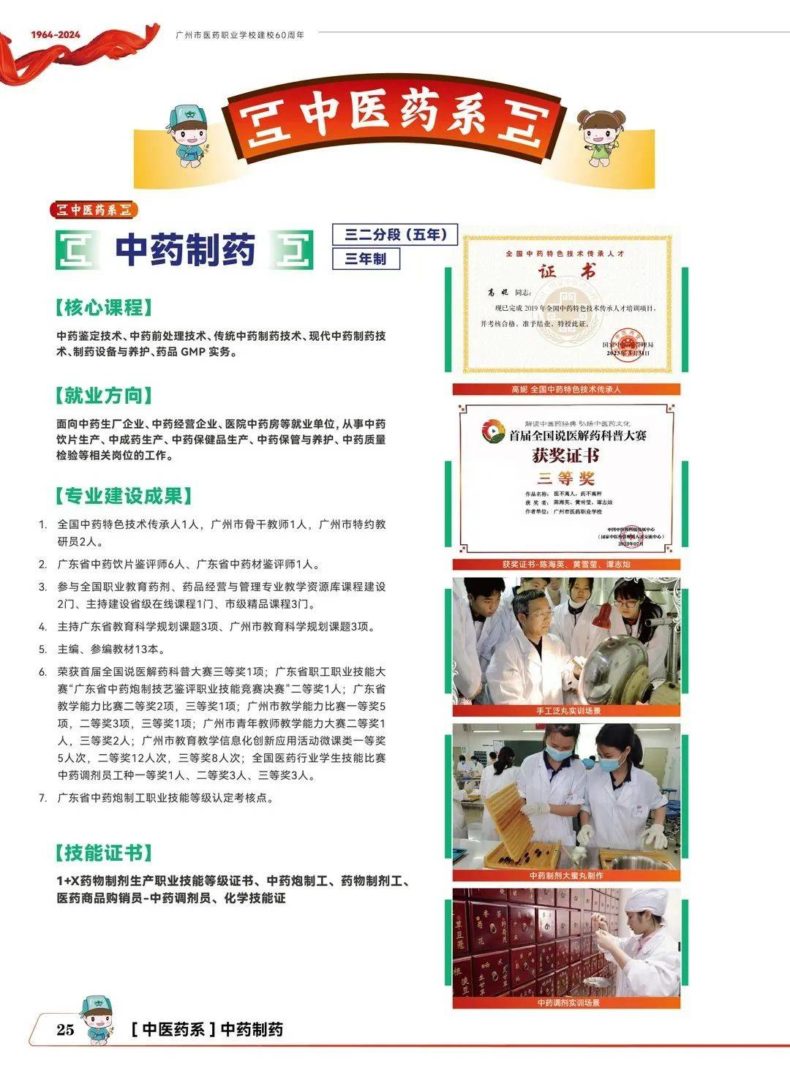

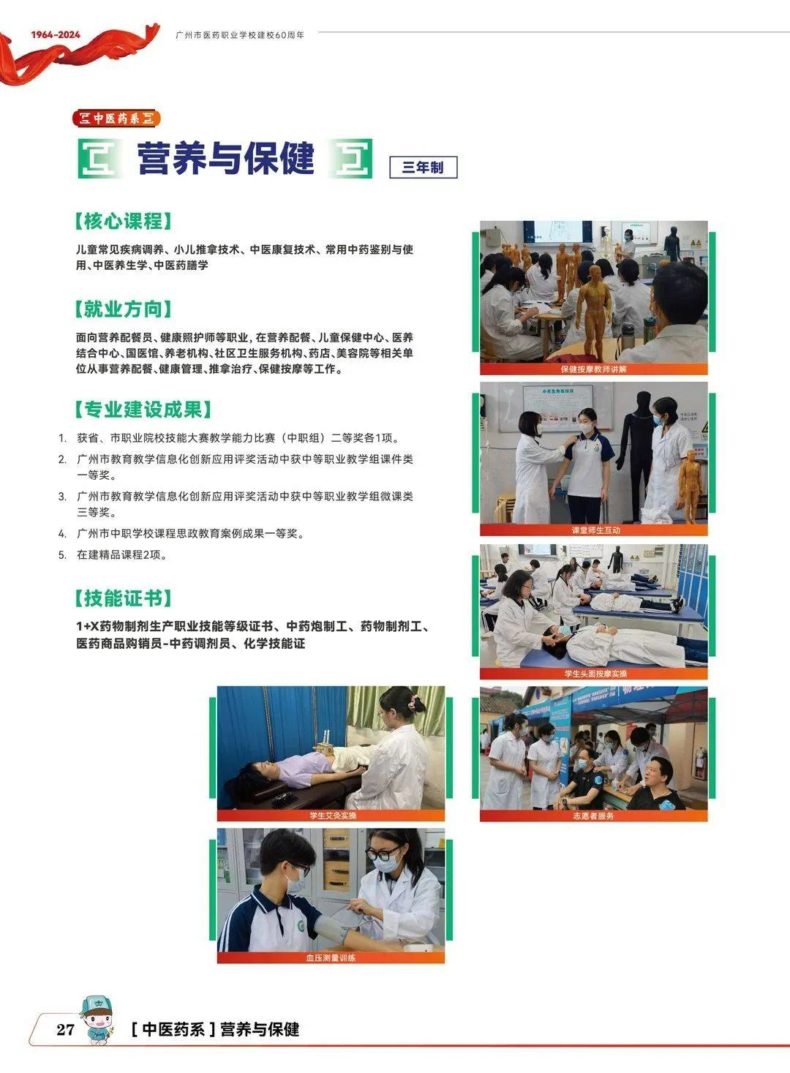

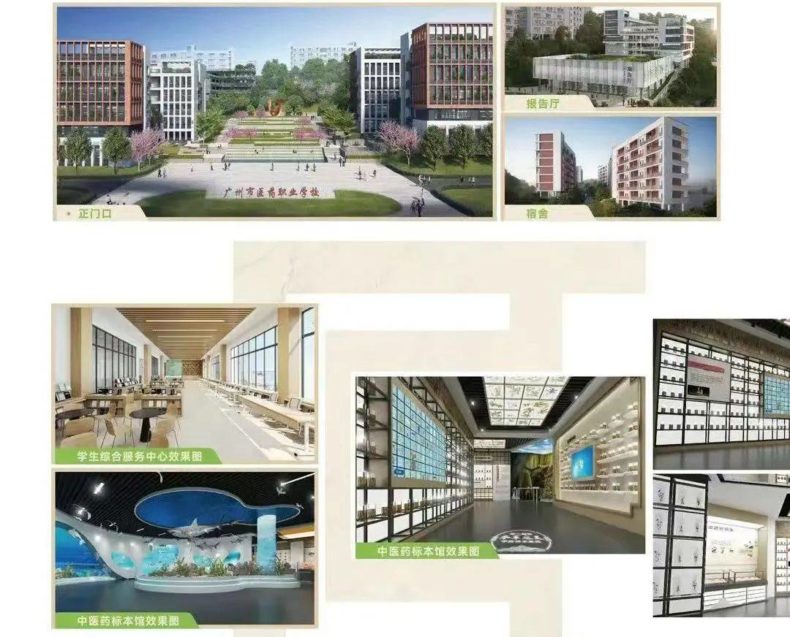

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

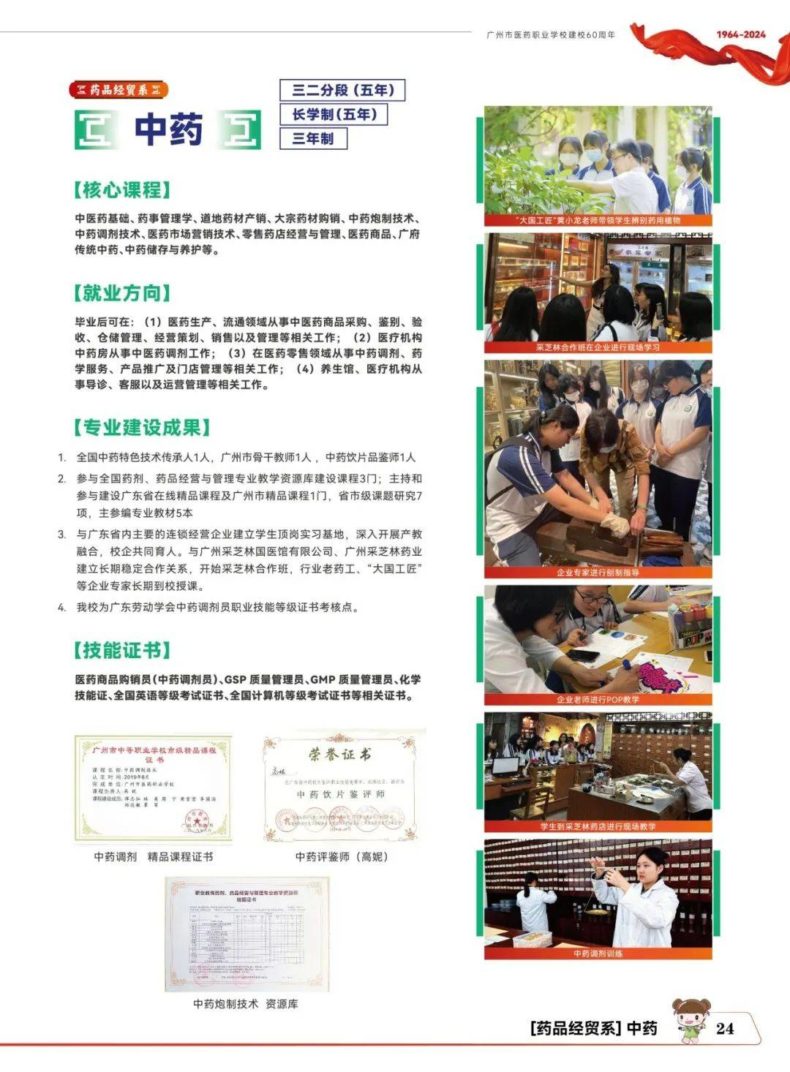

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…