冬日里的温暖时光:嘉兴2022年寒假纪事

当北风裹挟着江南特有的湿冷掠过南湖水面,当梧桐树叶在子城遗址公园的石板路上打着旋儿,嘉兴这座千年古城便悄然迎来了2022年的寒假时光。不同于往年的是,这一年的寒假承载着特殊的历史重量——这是疫情防控政策调整后的第一个长假,也是人们重新学习与生活和解的重要过渡期。嘉兴的寒假,既有江南水乡特有的温婉韵味,又蕴含着后疫情时代特有的韧性与希望,成为这座城市集体记忆中的重要一页。

寒假伊始,嘉兴的街头巷尾便弥漫着一种久违的轻松氛围。中小学的放学铃声在某个冬日下午同时响起,孩子们欢呼雀跃地冲出校门,书包在身后欢快地跳跃。梅湾街的老茶馆里,退休教师们围坐一桌,茶杯中升腾的热气模糊了他们谈论教育”双减”政策的专注神情;华庭街的咖啡馆内,大学生们对着笔记本电脑规划假期实习,落地窗外是提着年货匆匆走过的行人。嘉兴市图书馆的统计显示,寒假首周少儿图书借阅量同比上升37%,《三体》少儿版和《故宫里的大怪兽》成为最受欢迎的书目——这或许暗示着,在经历长时间网课学习后,孩子们对纸质书籍和集体阅读空间产生了更深的渴望。

嘉兴的寒假文化生活在2022年呈现出传统与现代交融的独特景象。月河历史街区的年画作坊里,非遗传承人张师傅指导孩子们制作兔年主题的版画,油墨的清香与孩童的笑声交织在一起;嘉兴博物馆推出的”宋韵雅集”特展前,排队的人群蜿蜒至广场中央,人们戴着口罩安静欣赏南宋缂丝技艺的现代演绎。令人惊喜的是,线上活动并未因线下生活的恢复而减少——南湖革命纪念馆的”云游红船”直播吸引了超过50万人次观看,弹幕里天南地北的网友共同讨论着”建党精神”的时代内涵。这种虚实结合的文化体验,成为嘉兴寒假生活的新常态。

家庭在2022年寒假中被赋予了更丰富的意义。秀洲区某小区的业主群里,妈妈们自发组织起”寒假互助小组”,轮流照看各家孩子并辅导作业;桐乡的某个农家小院里,三代同堂包粽子的场景重新出现,老人讲述的方言童谣被年轻人录制成短视频分享。嘉兴市妇女联合会的调查显示,82%的家庭表示这个寒假”亲子互动时间显著增加”,而”一起做饭””户外徒步”和”参观博物馆”位列最受欢迎的亲子活动前三名。在乌镇西栅景区,来自上海的陈女士带着两个孩子体验传统蓝印花布制作,她告诉记者:”疫情让我们懂得,最珍贵的不是远方,而是能健康相守的每一天。”

对嘉兴的学子而言,这个寒假是调整与充电的关键期。嘉兴一中高三学生王磊的寒假计划表上,除了必要的复习安排,还特意标注了”每天30分钟跳绳”和”周末南湖环湖跑”——这反映了不少学生在经历网课时期体能下降后的共同选择。与此同时,嘉兴学院的大二学生李婷选择留校参与”机器人实验室”的寒假项目,她所在的团队正在研发用于老旧小区消毒的智能设备。在平湖市职业中专,二十余名学生自愿参加”暖冬行动”,为社区老人提供免费家电维修服务。这些年轻身影展现的,是后疫情时代青年学子对知识应用与社会责任的新理解。

寒冬终将过去,而记忆长存。当2022年寒假的最后一片雪花融化在梅花洲的飞檐翘角上,嘉兴人带着这份特殊的寒假记忆继续前行。南湖畔晨练的老人、图书馆里专注的读者、工厂车间坚守的工人、外卖骑手哈出的白气……无数平凡瞬间编织成这座城市的冬季叙事。这个寒假教会我们,生活的韧性不仅体现在面对困境时的坚持,更在于寻常日子里对美好的感知与创造。正如一位嘉兴教师在寒假日记中所写:”教育的真谛或许就是,在不确定的世界里,教会孩子们热爱确定的事物——阳光、书本、家人的笑脸,以及脚下这片土地四季更迭的美好。”

寒假结束前的最后一个周末,嘉兴突然降下一场小雪。孩子们在范蠡湖公园的草坪上堆起迷你雪人,恋人们在圣母显灵堂前合影,外卖小哥的电动车在中山路上划出细长的轨迹。这些画面凝固成2022年嘉兴寒假的最后剪影——它普通却不平凡,短暂却意味深长,如同冬日里的一杯杭白菊茶,初尝微苦,回味甘甜,暖意久久不散。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

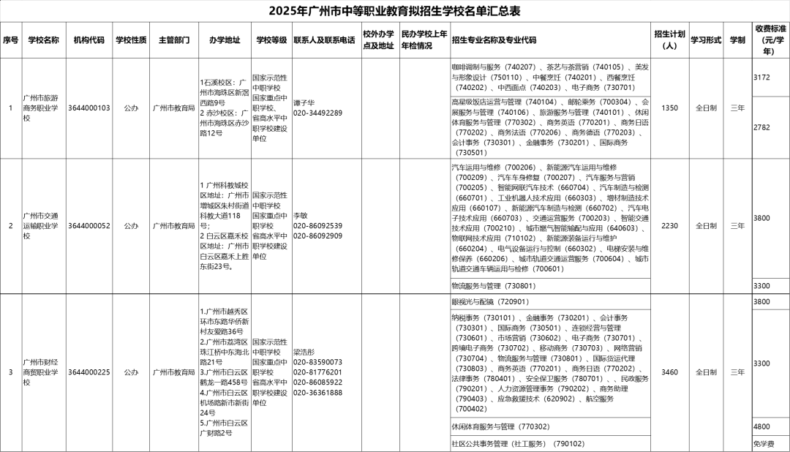

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

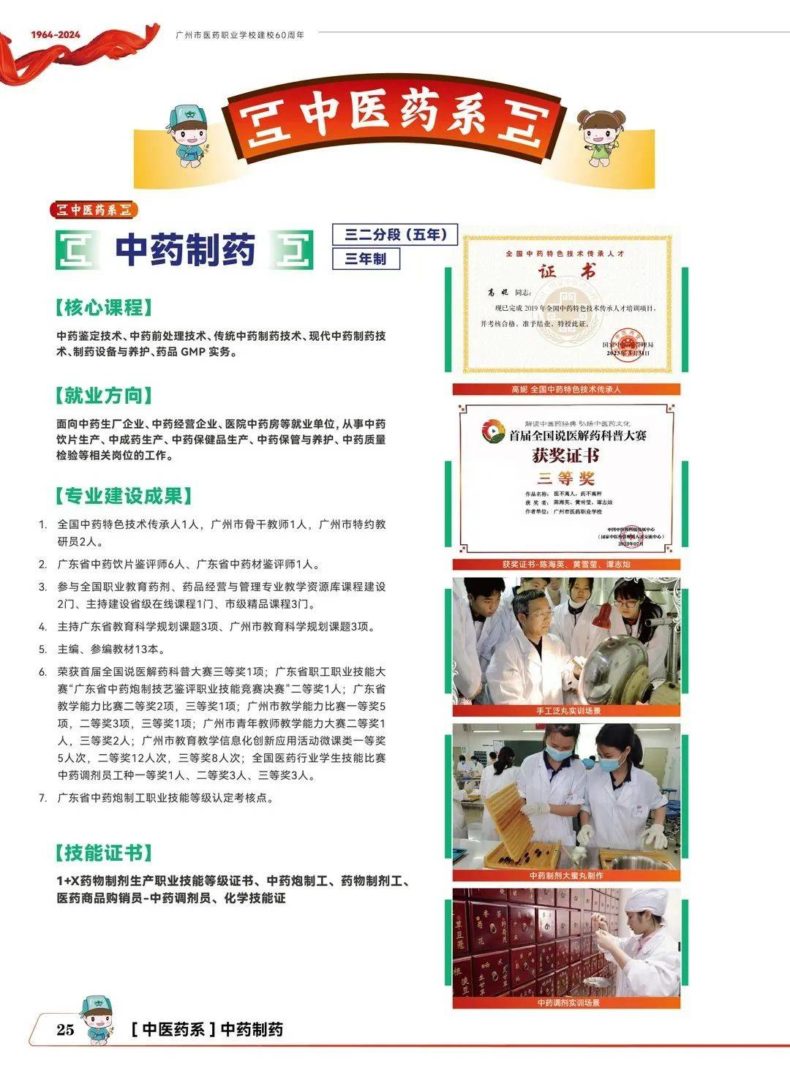

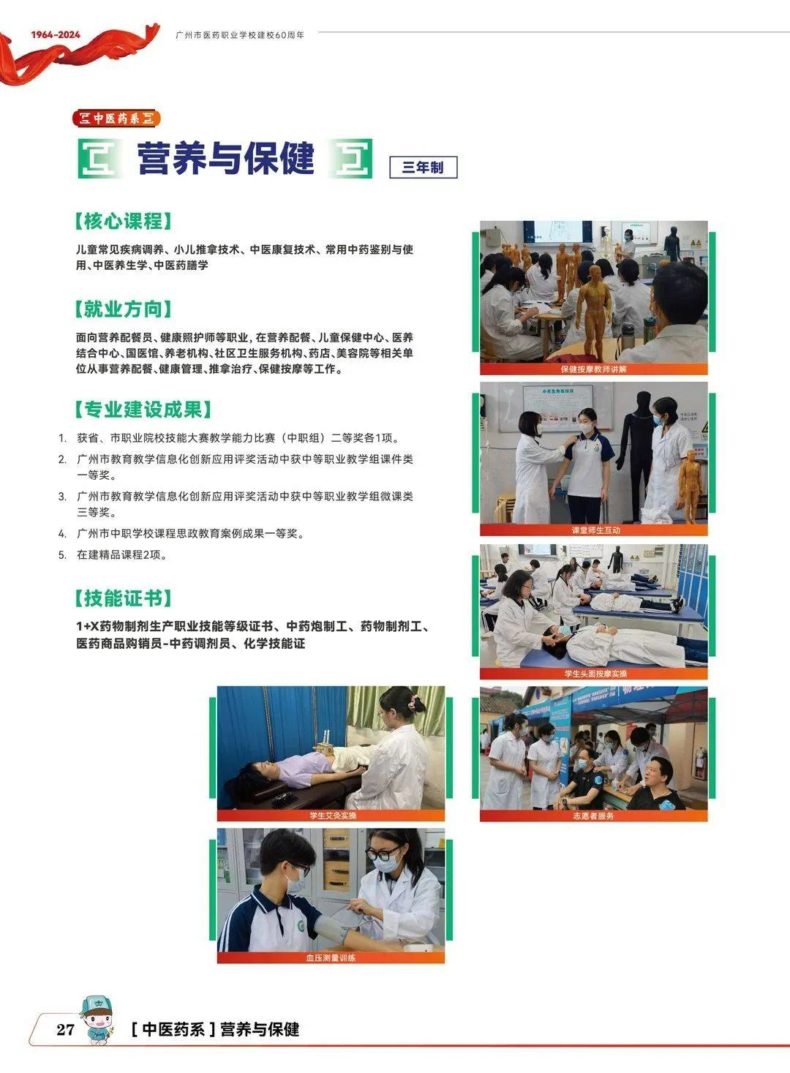

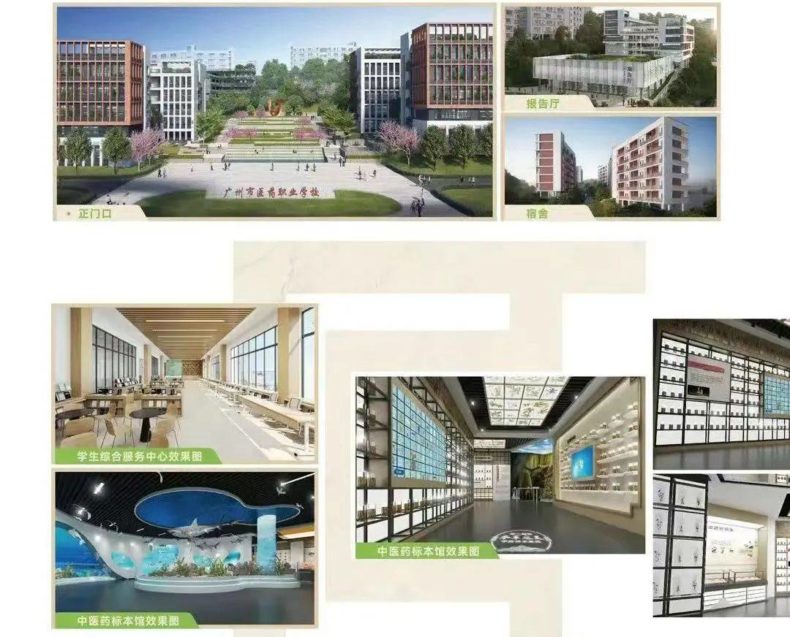

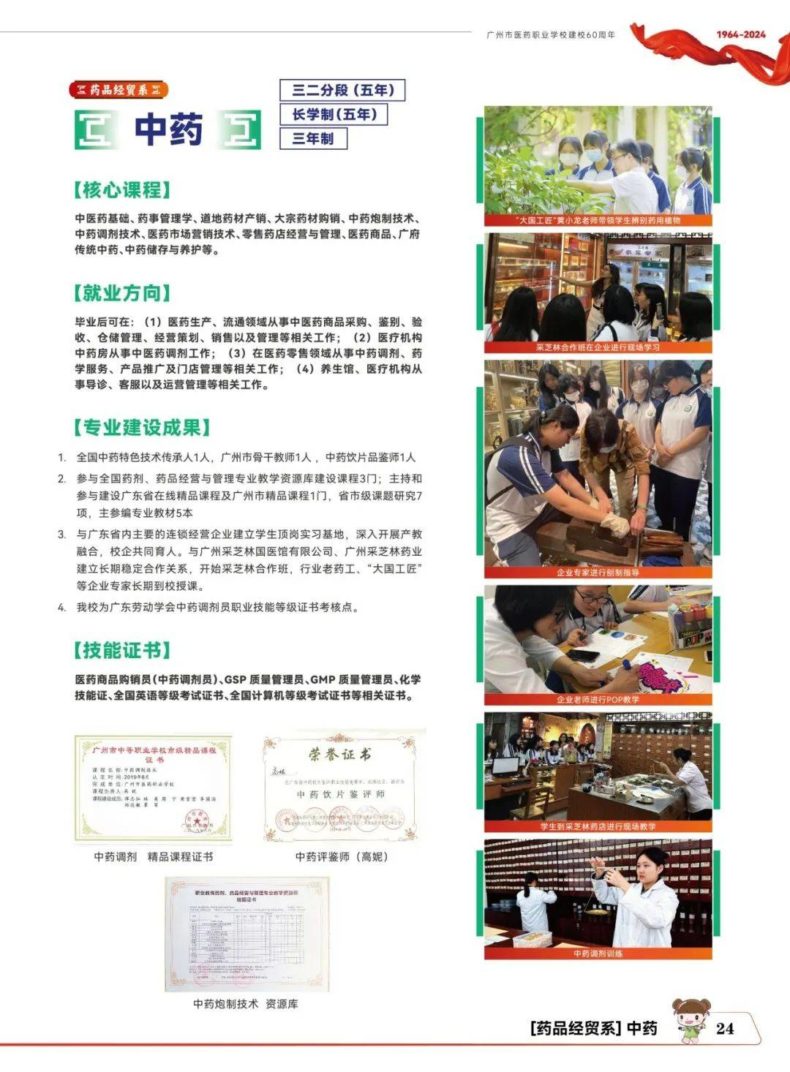

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…