匠心筑梦:2021年广东技校十强榜单折射的职业教育新气象

在珠江三角洲这片改革开放的热土上,职业教育正经历着一场静悄悄的革命。2021年广东技校排名前十的榜单不仅是一份简单的学校名录,更是观察中国制造业转型升级的绝佳窗口。这些学校如同璀璨明珠,镶嵌在南粤大地的教育版图上,折射出技能型社会建设的新趋势与新希望。

排名榜首的广东省轻工业技师学院堪称”工匠摇篮”,其食品加工与检验专业与珠江啤酒、海天酱油等本土龙头企业深度合作,开创了”教室即车间,教师即师傅”的教学模式。学院近年斩获世界技能大赛糖艺/西点制作项目金牌,让”广东味道”香飘国际。紧随其后的广东省机械技师学院则以”数控王牌”闻名,该校学生连续三届在世界技能大赛数控车项目摘金,毕业生被广汽、华为等企业提前一年”预订”,起薪普遍高于普通本科毕业生,颠覆了社会对技校生的传统认知。

深入分析这份榜单,一个鲜明的特征跃然眼前:排名靠前的学校无不与地方产业紧密咬合。如东莞市技师学院针对当地电子信息产业集群,与OPPO、vivo共建”企业校区”;广州市工贸技师学院围绕汽车制造产业链,开设新能源汽车检测与维修新兴专业。这种”专业群对接产业链”的办学模式,使人才培养与产业需求实现”无缝焊接”。据统计,前十强技校毕业生平均就业率达98.7%,专业对口率超85%,远高于普通高校,印证了产教融合的强大生命力。

榜单背后更蕴含着深刻的教学革命。广东省南方技师学院引入德国”双元制”,学生每周3天在企业实操,2天在校学理论;中山市技师学院推行”工作过程系统化”课程体系,将真实生产项目分解为教学模块。这种颠覆传统的教学方式带来显著成效:2021年全省技校学生技能鉴定通过率达92%,较五年前提升近20个百分点。更令人振奋的是,这些学校培养的不仅是技术工人,更是具有创新能力的”新工匠”。佛山市技师学院学生团队研发的”智能陶瓷检测仪”获国家专利,已应用于当地陶瓷产业。

这份榜单也折射出政策阳光的温暖。广东省财政每年投入10亿元实施”强校工程”,对入围国家示范校的技校给予重点扶持。深圳技师学院受惠于特区政策,引进瑞士精密制造培训体系,建成全国首个钟表产业高技能人才培训基地。同时,”粤菜师傅””广东技工””南粤家政”三项工程的推进,使技校教育从制造业向服务业延伸,形成立体化技能人才培养格局。数据显示,2021年广东技校招生人数突破30万,较2016年增长45%,政策红利正在持续释放。

当我们把目光投向这些学校的学子,看到的是一张张自信的面庞。来自湛江农村的陈志豪在广东省岭南工商第一技师学院学习工业机器人专业后,入职珠海格力电器,月薪过万并承担家庭经济支柱;潮州姑娘林小婷通过汕头市高级技工学校的潮菜工艺专业,成为米其林餐厅厨师长。他们的故事正在改写”唯有读书高”的传统观念。更值得关注的是,前十强技校中农村学生占比达63%,这些学校正成为寒门子弟改变命运的新通道。

站在”十四五”新起点回望这份榜单,其意义远超排名本身。它标志着职业教育从规模扩张向质量提升的关键转变,预示着技能型社会建设的广东探索。当德国以双元制教育支撑”工业4.0″,日本以职业训练校培育”匠人精神”时,广东技校十强正用中国方案回答时代之问:如何培养支撑高质量发展的高技能人才?答案就藏在这些学校灯火通明的实训室里,藏在学子们专注操作的眼神中,藏在企业抢人才的激烈竞争中。

珠江潮涌,千帆竞发。2021年广东技校十强榜单犹如一面镜子,映照出职业教育与区域经济共生共荣的美好图景。在这里,”劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”不再是口号,而是每天都在发生的生动实践。当越来越多的青年以技能成就梦想,中国制造迈向中国创造的步伐必将更加铿锵有力。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

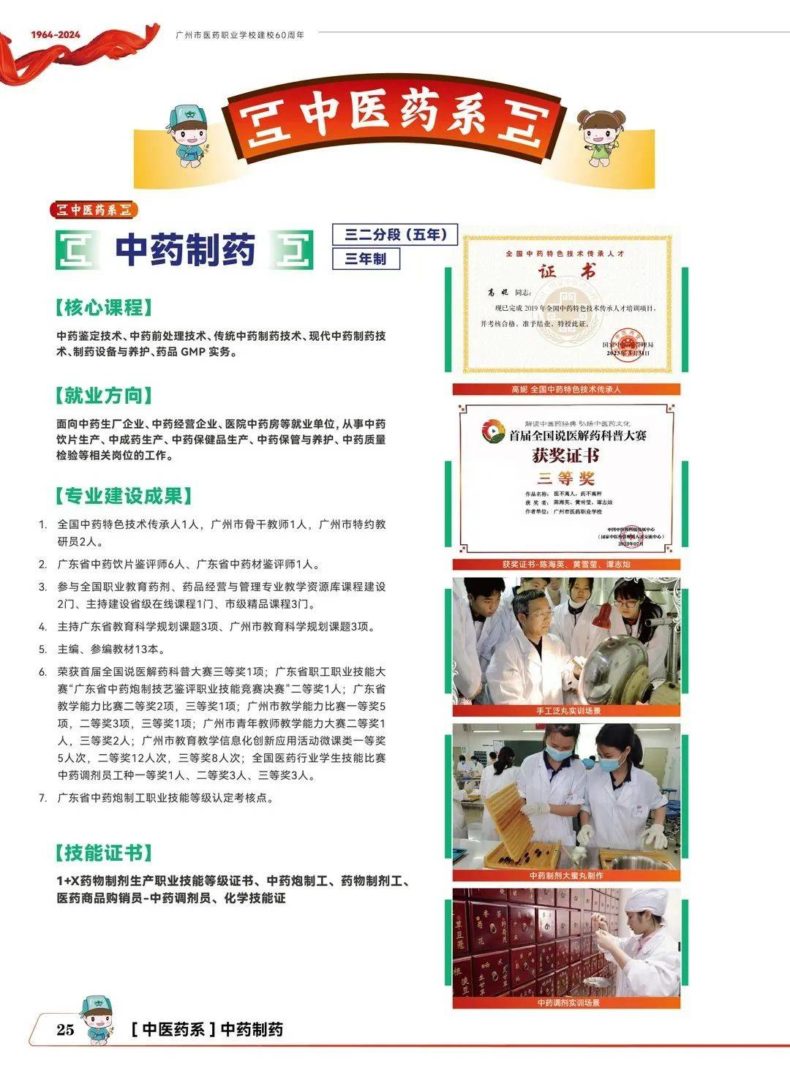

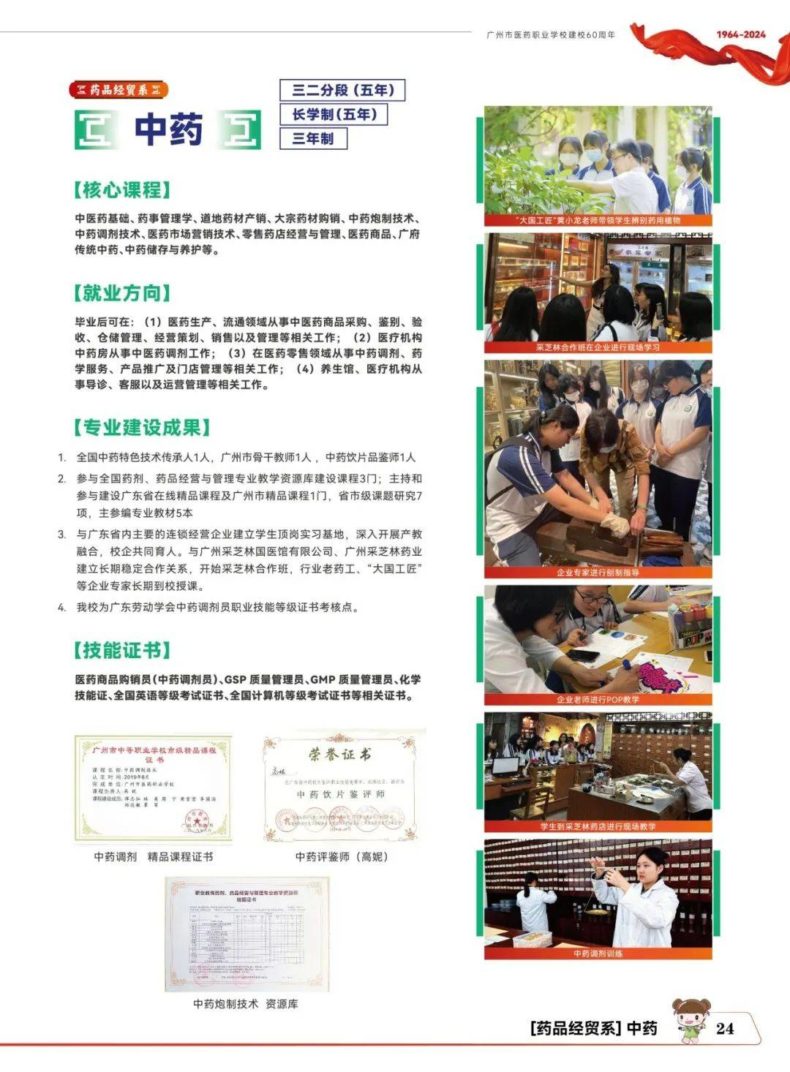

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

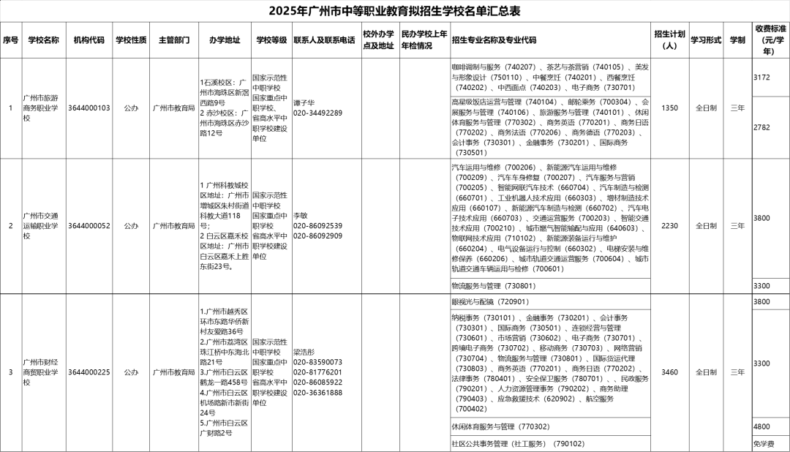

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…