广东高职高考录取分数线:一纸分数背后的教育图景与人生抉择

在广东这片改革开放的热土上,每年六月的高职高考总是牵动着无数家庭的心弦。录取分数线,这个看似简单的数字组合,实则承载着教育公平的温度、社会需求的变迁和个体命运的转折。当我们谈论广东高职高考录取分数线时,我们实际上是在解读一个复杂的社会密码——它既是教育政策的温度计,又是产业发展的风向标,更是数十万考生人生轨迹的重要转折点。

广东高职高考录取分数线的划定,首先体现的是教育部门对人才培养的宏观调控艺术。近年来,广东省教育厅根据”新职业教育法”精神,建立了分类考试、综合评价、多元录取的职教高考制度。以2023年为例,全省高职院校面向中职毕业生招生计划达8.6万人,较上年增长5%,其中”3+证书”考试本科批次录取最低控制分数线为260分,专科批次为100分。这种分层次、差异化的分数线设计,既保证了基础教育的质量门槛,又为不同特质的学生提供了升学通道。值得注意的是,深圳职业技术学院、广州番禺职业技术学院等国家”双高计划”建设院校的录取线常年居高不下,某些热门专业甚至超过本科线,这反映出优质职业教育资源的社会认可度正在显著提升。

深入分析广东高职高考分数线的区域差异,我们会发现一幅生动的教育地理图景。珠三角地区院校录取线普遍高于粤东粤西粤北,如2023年深圳地区高职院校文科平均录取线为238分,而茂名地区同类院校仅为165分。这种差异既是区域经济发展不均衡的投射,也揭示了职业教育资源配置的深层问题。广东省教育厅近年来通过”扩容提质强服务”专项行动,推动欠发达地区14所高职院校建设,2022年粤东西北地区高职招生计划占比已提高至43%。同时,实施”高职专业学院”计划,让优质高职院校在县域中职学校设立办学点,使农村学生在家门口就能以较低分数接受高质量职业教育,这种创新举措正在逐步缩小城乡间的教育鸿沟。

从纵向时间维度观察,广东高职高考录取分数线近十年的变迁犹如一部浓缩的职业教育发展史。2013年至2023年间,全省高职录取平均分从152分上升至195分,而同期考生人数从16.8万激增至29.3万。这种”分数与规模齐飞”的现象背后,是广东产业升级产生的巨大人才需求——全省高技能人才总量已突破600万,但仍存在结构性缺口。特别具有启示性的是,工业机器人技术、新能源汽车技术等新兴专业的录取线年增幅达8-10%,远超传统专业,这精准反映了广东制造业数字化转型对人才标准的重塑。分数线变化就像一面镜子,映照出经济脉搏与教育响应的同频共振。

站在考生个体视角,分数线是冰冷的数字,但分数背后的选择却充满温度。东莞电子科技学校毕业生陈晓明的案例颇具代表性:高考243分的他放弃外省普通本科,选择深圳信息职业技术学院集成电路专业,毕业后即进入半导体企业获得月薪过万的岗位。这种”舍虚名取实学”的理性选择,正在打破”唯学历论”的传统观念。广东高职院校毕业生平均就业率连续五年保持在98%以上,起薪涨幅年均6.7%,这些实实在在的发展数据,正在重塑社会对分数线的认知——它不再是学业终点的判决书,而是职业起点的定位仪。

面对高职高考录取分数线,家长和学生需要建立更为科学的决策框架。其一,要读懂分数线的”语言”:去年顺德职业技术学院烹饪专业录取线突降20分,实则是学院为对接粤菜师傅工程扩招所致,非专业质量变化;其二,要建立”分数-兴趣-市场”三维评估模型,如虽然学前教育专业分数线居高不下,但需结合出生率下降的长期趋势谨慎选择;其三,要关注”职教高考”改革动向,2024年起广东将试点”文化素质+职业技能”的考核方式,技能大赛获奖者可获加分,这为有专长的学生开辟了新路径。

广东高职高考录取分数线的故事,本质上是一个关于机会公平、教育效能与人生价值的故事。在这个制造业大省向制造业强省跃迁的过程中,职业教育正在完成从”托底教育”向”优质选择”的华丽转身。当越来越多的学生不再纠结”够不够本科线”,而是思考”哪个高职专业更适合我”时,我们看到的不仅是教育观念的进步,更是一个多元化人才评价体系正在南粤大地生根发芽。录取分数线的数字会逐年变化,但其揭示的真理永恒不变:教育的真谛不在于把所有人送上同一条跑道,而在于帮助每个生命找到属于自己的精彩赛道。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

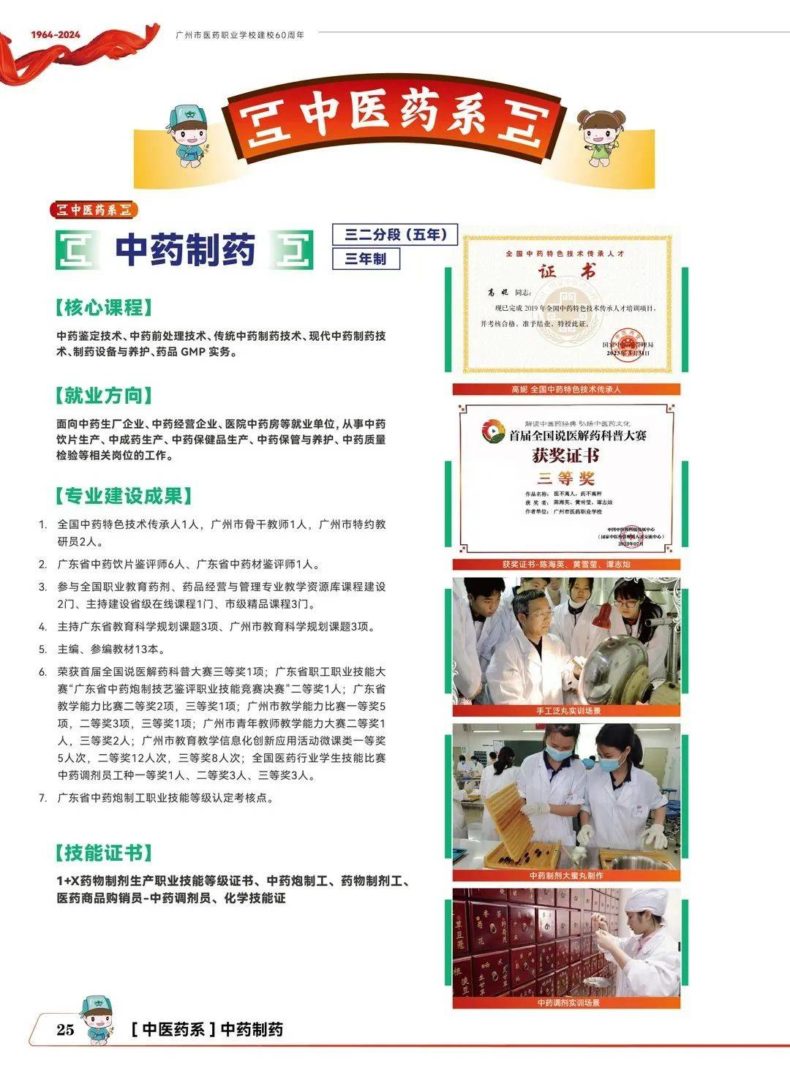

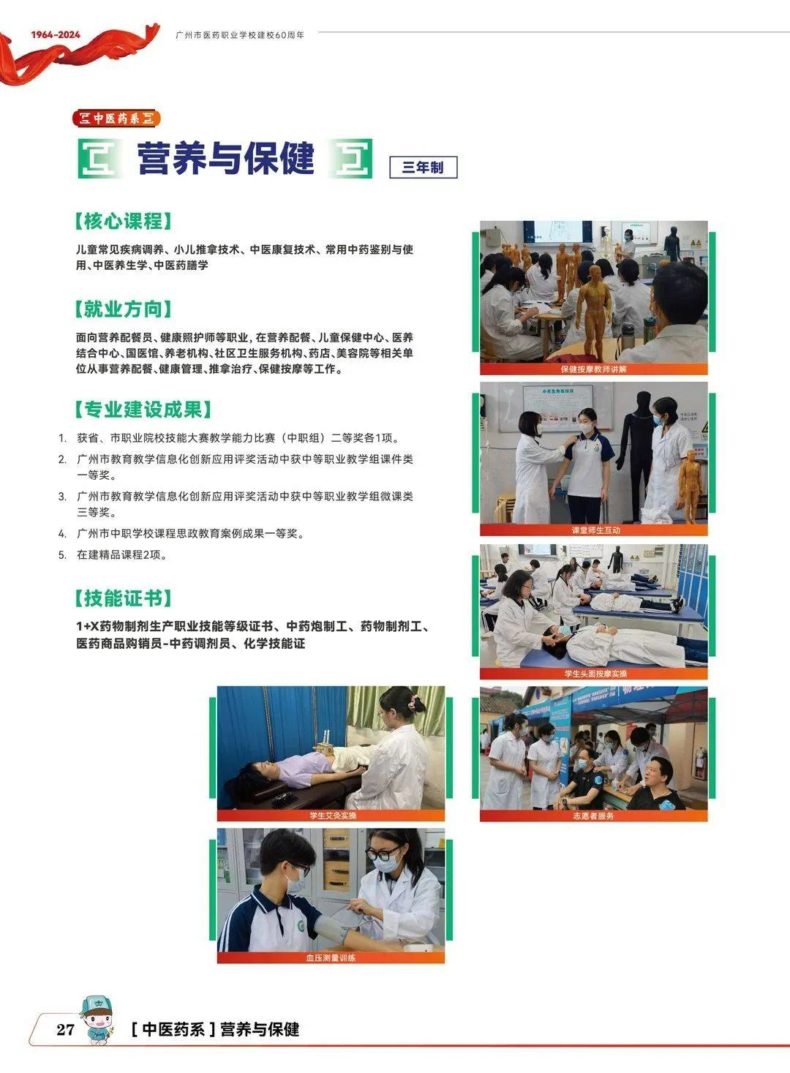

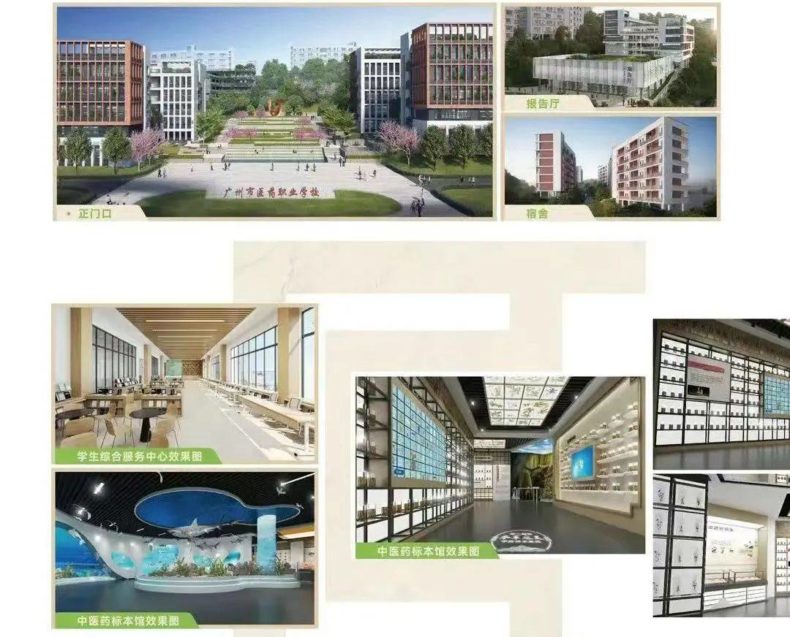

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

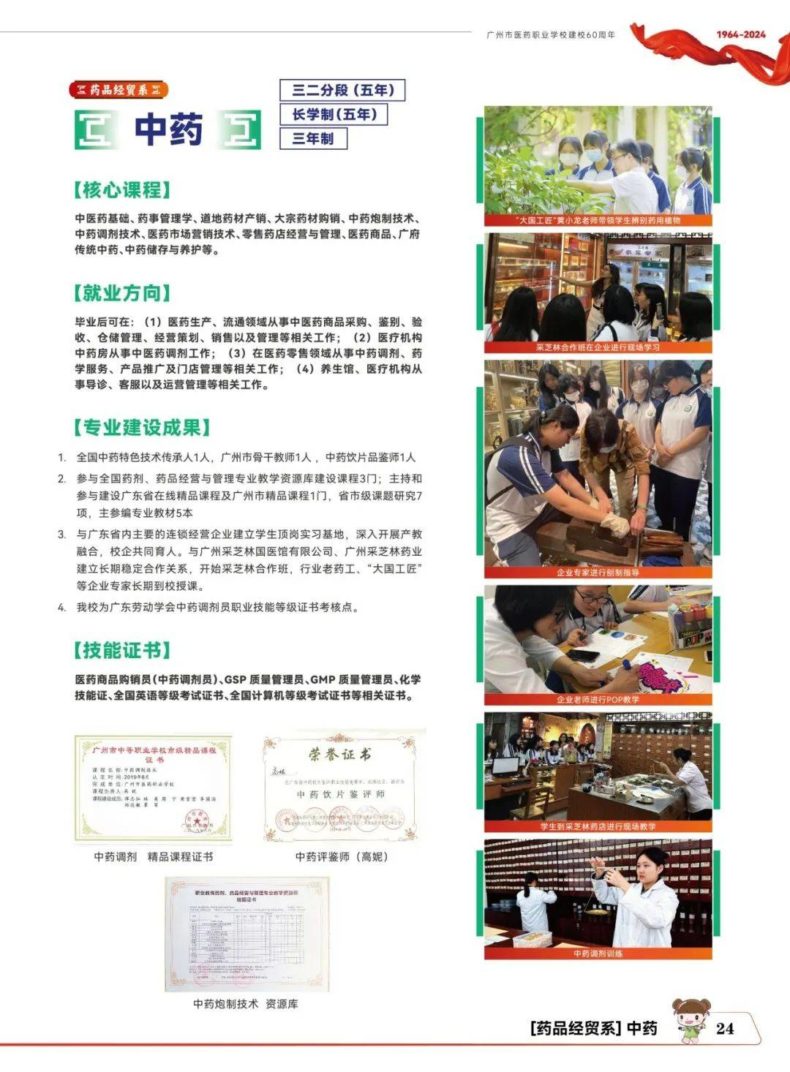

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…