2021广东高考:一场关于公平与梦想的集体叙事

2021年的夏天,广东大地被一场特殊的集体叙事所笼罩——高考。这场被无数家庭视为命运转折点的考试,在疫情余波未消的背景下,承载着比往年更为复杂的意义。六月的阳光炙烤着岭南大地,而比天气更炽热的,是全省78.3万考生及其家庭对未来的期待与焦虑。2021年的广东高考,不仅是一次知识的检验,更成为观察中国教育公平、社会流动与代际梦想的独特窗口。

回望2021年广东高考的组织实施,其复杂程度堪称史无前例。疫情防控常态化背景下,考务工作面临着双重压力:既要确保”不因疫情影响高考”,又要做到”不因高考引发疫情”。广东省教育考试院为此制定了堪称教科书般的应急预案——全省设立考点500余个,考场近3万间,配备防疫副主考超过500人。广州作为当时国内疫情重点地区,更是在隔离酒店设置独立考场,为密切接触者考生提供特殊通道。这些措施背后,是教育公平理念在极端条件下的坚持:不让任何一个考生因不可抗力失去竞争机会。一位穿着防护服监考的老师在采访中说道:”看到孩子们能在这样特殊时期如期参加考试,我们所有的辛苦都值得了。”这种对考试机会平等的捍卫,构成了2021广东高考最动人的底色。

广东作为中国经济第一大省,其高考命题向来以”立足本省、面向全国”为特色。2021年的试题延续了这一传统,却又呈现出鲜明的时代特征。语文作文题以”强弱之辩”为主题,要求考生围绕”体育之效”展开论述,巧妙地将建党百年、奥运精神与青年成长融为一体。一位参与阅卷的资深教师分析:”这个题目既检验了学生的思辨能力,又考察了其价值观念,真正体现了立德树人的命题导向。”数学试卷则因最后一道压轴题的难度引发热议,被考生们戏称为”史上最难”,却在无形中强化了高考的选拔功能。这些试题共同构成了一个多元评价体系,既测量知识储备,更检验思维品质,反映了广东作为教育改革前沿阵地的探索精神。

在分数构成的表象之下,2021广东高考更是一场关于社会流动的宏大实验。广东省内教育资源分布不均的特点,使得这场考试对不同区域的考生意味着截然不同的机会结构。珠三角地区重点中学的考生享受着优质师资与完善备考体系,而粤东西北地区的学生则常常面临师资短缺、信息闭塞的困境。令人深思的是,这一年广东省特别增加了农村和贫困地区专项招生计划,让5000余名边远地区学子获得了重点大学的入场券。教育学者李明认为:”高考制度本质上是一种补偿性正义,它通过形式上的平等竞争,来弥补起点不平等的结构性缺陷。”在东莞打工的张姓家长的话更为直白:”我们全家在广东打工十几年,就盼着孩子能通过高考改变命运,不再像我们这样靠体力吃饭。”

考场之外,2021广东高考还衍生出一系列发人深省的社会镜像。考试首日,广州一名交警背着受伤考生冲刺进入考场的视频刷爆网络;数学考试结束后,深圳某考点外相拥而泣的母女成为情感表达的经典瞬间;放榜那天,汕头农村一位父亲手持儿子录取通知书在祖坟前长跪不起的照片引发集体共鸣……这些碎片化的社会表情,拼凑出一幅关于教育渴望的完整图景。心理专家陈教授指出:”高考已经超越单纯的考试范畴,成为中国人情感结构的组成部分,它承载着家庭期待、个人梦想和社会评价的多重压力。”这种压力在2021年的特殊背景下被进一步放大,构成了观察中国社会心态的独特棱镜。

从更长的历史维度审视,2021广东高考正处于中国高考制度改革的关键节点。新高考方案在广东省逐步落地,选科走班、等级赋分等新机制开始影响教学组织形式。这一年,广东省选择物理和历史的考生比例约为1:1,打破了传统文理分科的二元格局。广州某重点中学校长评价:”改革后的高考更尊重学生个性差异,但也对学校的课程建设能力提出了更高要求。”与此同时,职业教育高考制度的完善,为技能型人才提供了新的上升通道。这些变革共同指向一个核心命题:在高等教育大众化时代,高考如何保持其科学性与公平性,真正成为人才成长的助推器而非束缚发展的枷锁。

站在2023年回望2021广东高考,那些曾被视为天大的焦虑与喜悦,都已沉淀为个人生命史中的一段记忆。但对社会而言,这场考试所揭示的教育公平、社会流动与人才选拔等命题,依然具有鲜活的现实意义。当最后一位考生走出考场,当最后一科试卷批改完毕,2021广东高考便完成了从事件到符号的转化——它不再只是一场考试,而成为一代人共同经历的成长仪式,一个社会关于公平与梦想的集体叙事。

在这个叙事中,我们看到的不仅是个体命运的转折,更是一个发展中大国如何通过制度设计,试图在人口规模与教育质量、统一标准与个性发展、公平诉求与效率原则之间寻找平衡点的艰难探索。2021广东高考如同一个微缩景观,展现了当代中国教育的复杂面貌与未来可能。当新一代考生接过接力棒,这场关于知识与命运的考试,仍将继续书写属于它的时代篇章。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

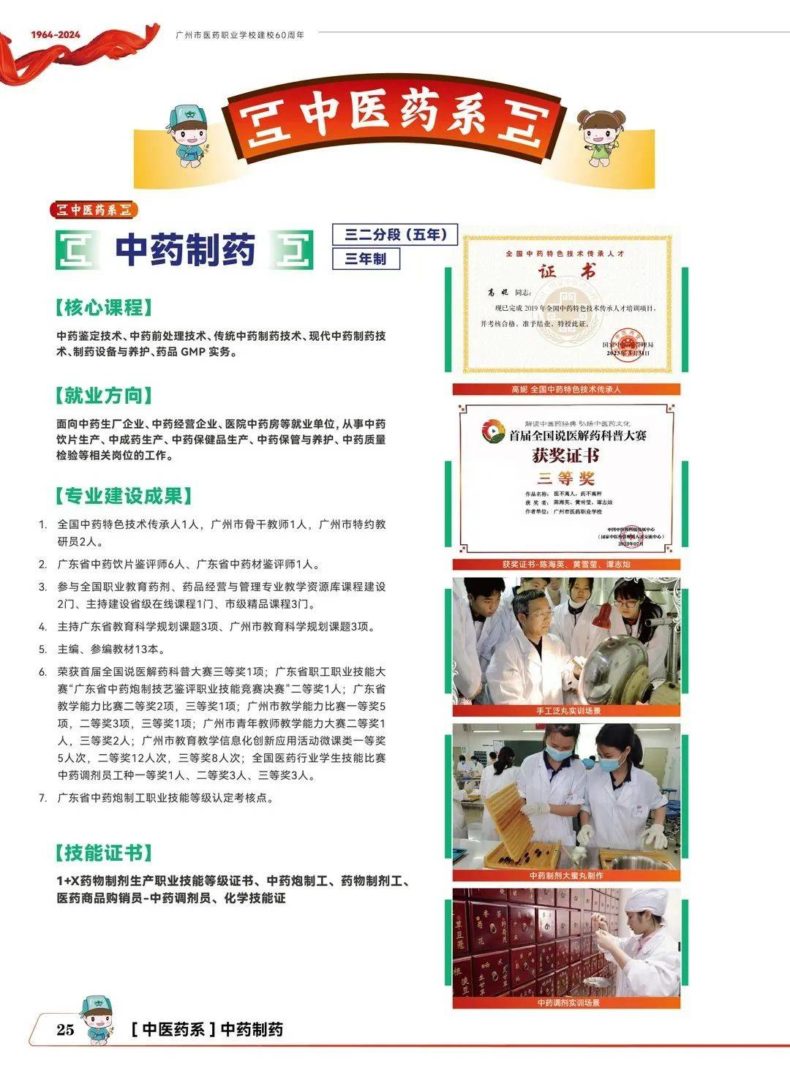

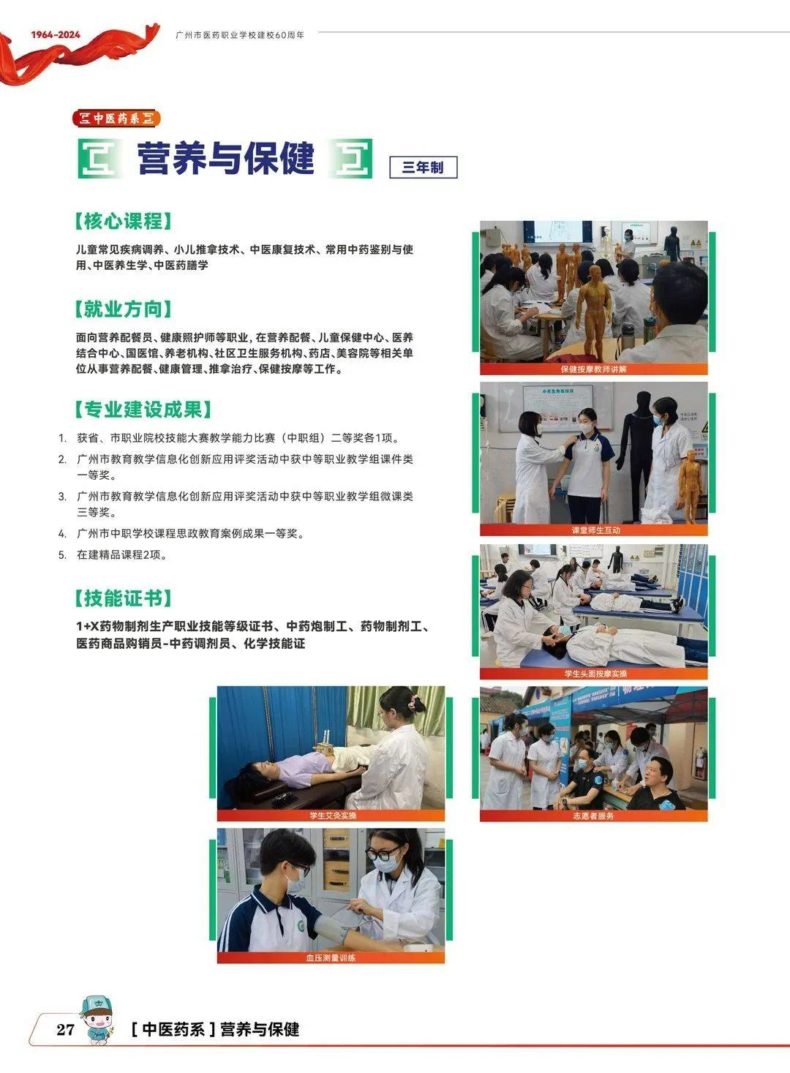

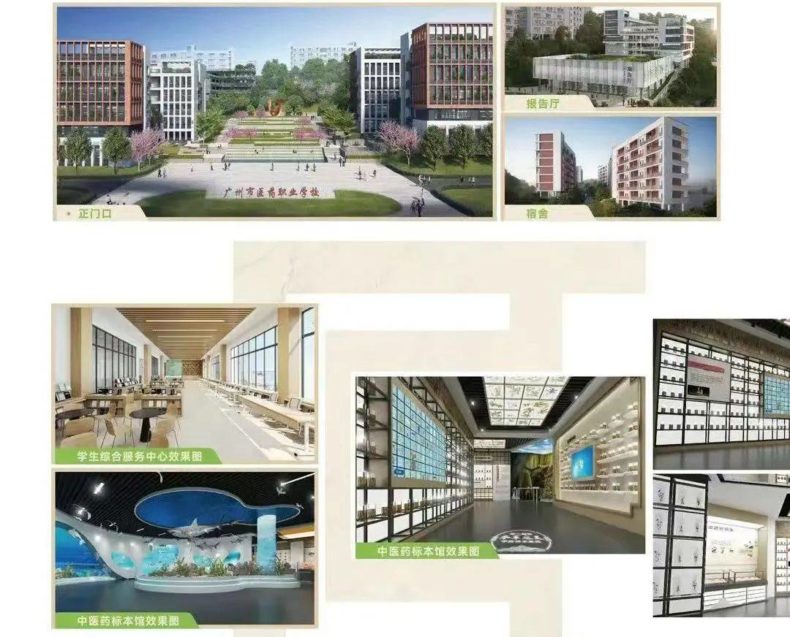

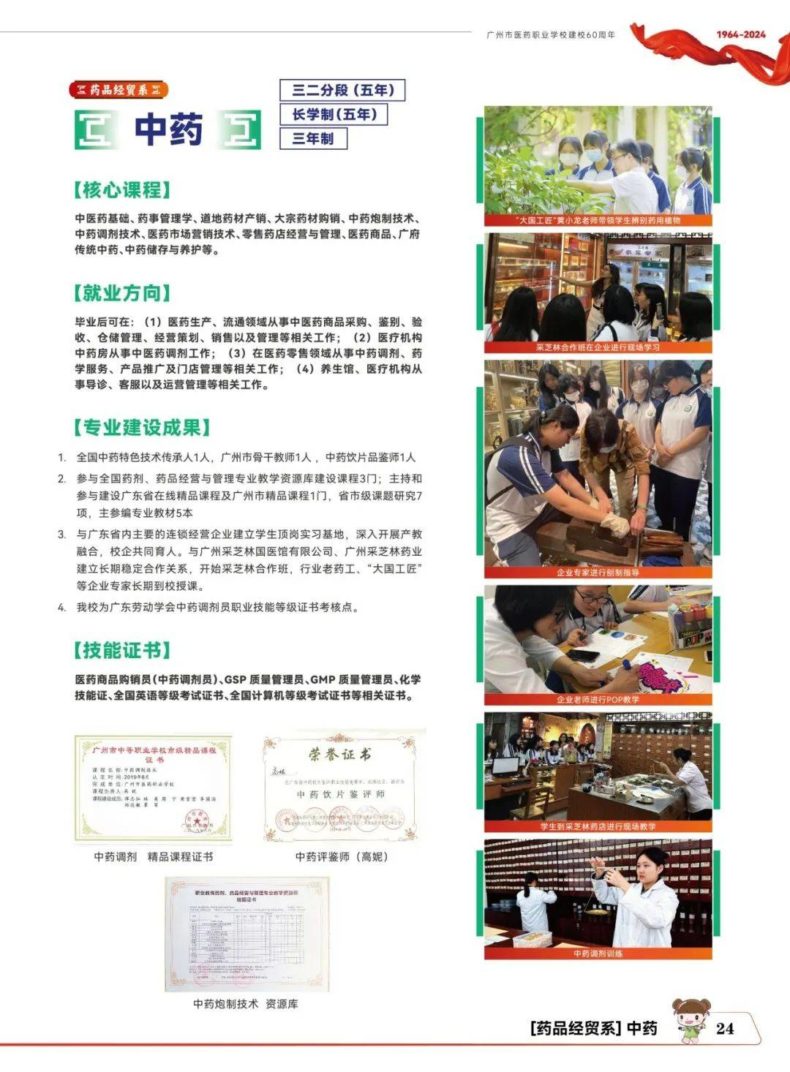

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…