十四岁的十字路口:当”不想上学”成为青春的叩问

十四岁,一个充满矛盾与可能的年纪。身体在快速成长,心灵却在迷茫中摸索;渴望被当作大人对待,却又无法完全摆脱孩子的依赖。当”不想上学”的念头在这个敏感的年纪萌生,它不仅仅是一个简单的逃避行为,更是青春期心灵对自我价值与人生方向的深刻叩问。面对这个十字路口,我们需要理解其背后的复杂心理动因,探索那些被传统教育忽视的可能性,同时也要清醒认识到:任何选择都需要付出相应的代价,而十四岁的你,拥有比想象中更广阔的天空。

十四岁不想上学的心理根源往往深植于青春期特有的心理特征中。这个阶段的大脑前额叶皮层——负责理性思考与长远规划的部分——尚未完全发育,而情绪中枢却异常活跃,导致青少年容易冲动行事,难以准确评估长期后果。心理学研究表明,14-16岁是青少年抑郁和焦虑症状的高发期,学校压力、社交困扰或家庭问题都可能成为”不想上学”的导火索。美国发展心理学家埃里克·埃里克森将这一阶段定义为”身份认同对角色混乱”的关键期,青少年正在急切地寻找”我是谁”的答案,而传统学校教育往往无法满足这种深层的心理需求。

当代教育体系的局限性在这一问题上暴露无遗。标准化考试、单一评价体系和填鸭式教学让许多具有非传统智能优势的孩子感到窒息。哈佛大学教育研究院的多元智能理论早已指出,人类的智能至少包含语言、逻辑数学、空间、肢体动觉、音乐、人际、内省和自然观察等八种形式,而传统学校主要只评估前两种。那些在艺术、手工、社交或实践方面有天赋的孩子,常常在常规课堂上感到才能被埋没、个性被压抑。当学校无法提供足够的成就感与归属感,”不想上学”便成为一种无声的抗议。

值得思考的是,教育绝非仅限于校园围墙之内。十四岁离开常规教育轨道后,世界其实提供了丰富多样的学习与成长可能。职业技术教育是一个值得认真考虑的方向,许多国家为14-16岁青少年提供半工半读的职业教育项目,如德国的双元制体系,让学生在真实工作环境中学习实用技能。艺术与创意领域也为有天赋的年轻人提供了发展空间,正规的艺术院校预科班、音乐学院的少年班或设计工作室的学徒制,都能让才华得到专业引导。互联网时代更催生了无数非传统学习路径,优质的在线课程平台、技能分享社区和开源学习资源,使自主学习比历史上任何时期都更为可行。

那些选择非传统道路的成功者故事或许能带来启发。文艺复兴时期的艺术大师们大多在14岁左右开始学徒生涯;当代科技巨头中不乏大学辍学者,但他们从未停止学习,只是转换了学习的方式与场景。日本”职人”文化中的许多传统工艺大师,正是从少年时期便开始专注磨练一门技艺。关键在于,这些成功者并非简单地”不上学”,而是将强烈的内在动机转化为某个领域的深度学习与实践。他们的经历提醒我们:拒绝学校教育不等于拒绝教育本身,找到点燃自己热情的那个领域至关重要。

然而,任何选择都伴随着责任与代价。统计数据显示,未完成基础教育的青少年面临更高的失业风险和更低的终身收入水平。法律也设置了基本门槛,我国《义务教育法》明确规定适龄儿童必须接受九年义务教育,14岁通常尚未完成这一法律要求。更为隐蔽但同样重要的是,过早离开学校可能错失发展关键认知能力和社会交往能力的机会,这些能力在成年后的生活中扮演着不可替代的角色。因此,在考虑”能干什么”之前,必须冷静评估”不能失去什么”。

对于站在这个十字路口的十四岁少年,或许可以尝试这样的路径:首先进行深刻的自我探索,通过职业兴趣测试、能力评估和实习体验,了解自己真正的热情与优势所在;其次寻求专业指导,与职业顾问、心理咨询师或有经验的导师深入交流,获得客观评估;同时探索教育替代方案,如转学至特色学校、申请在家自学计划或参与青少年创业孵化项目;最重要的是制定切实可行的短期计划,无论是继续学业的同时发展课外兴趣,还是在法律框架内尝试间隔年体验,都需要明确的目标和评估机制。

青春期的迷茫不是缺陷,而是成长的必经之路。十四岁不想上学的念头,恰如破茧前的挣扎,蕴含着自我重塑的强大力量。法国作家罗曼·罗兰曾说:”大部分人在二三十岁时就死去了,因为过了这个年龄,他们只是自己的影子。”十四岁的你,正站在真正活出自我的人生起点。无论选择哪条道路,请记住:教育的本质不是被动接受,而是主动探索;不是逃离挑战,而是寻找值得全力以赴的战场。在这个信息爆炸、机会多元的时代,比”上不上学”更重要的问题是”为何而学”——找到那个让你愿意凌晨四点起床的理由,那便是属于你的人生方向。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

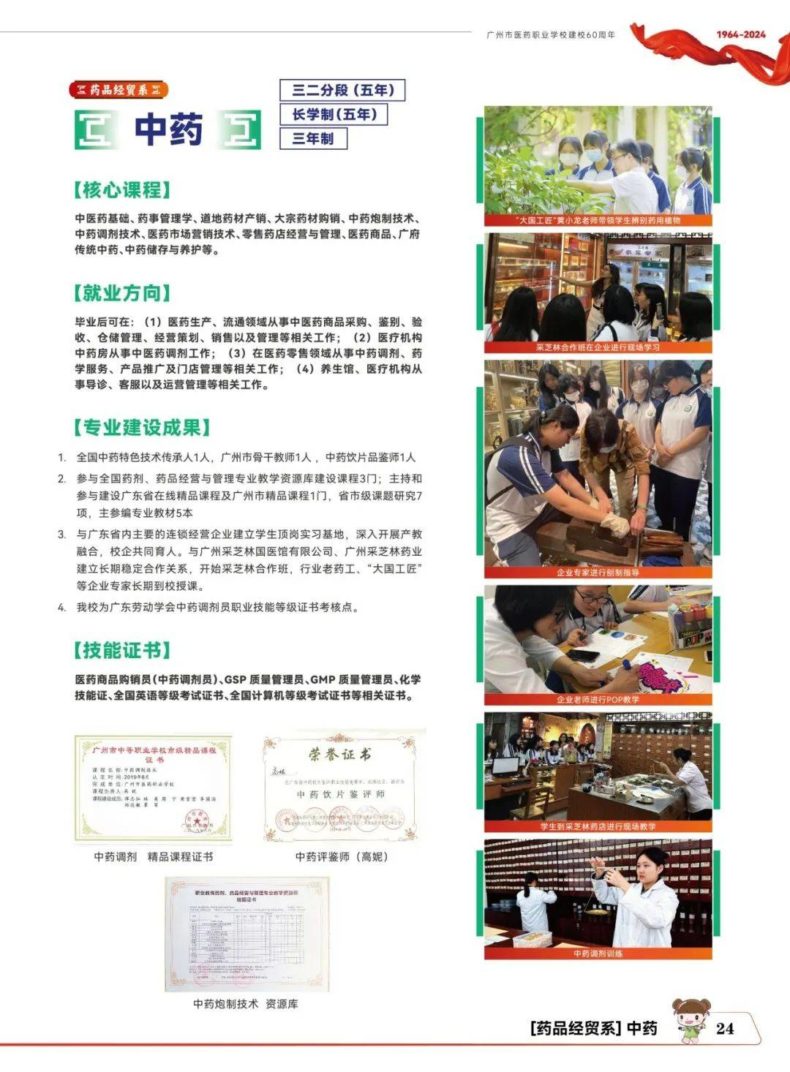

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

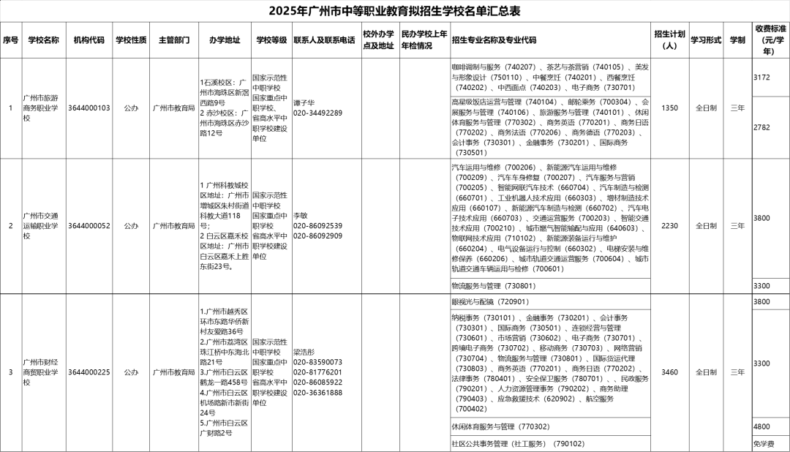

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

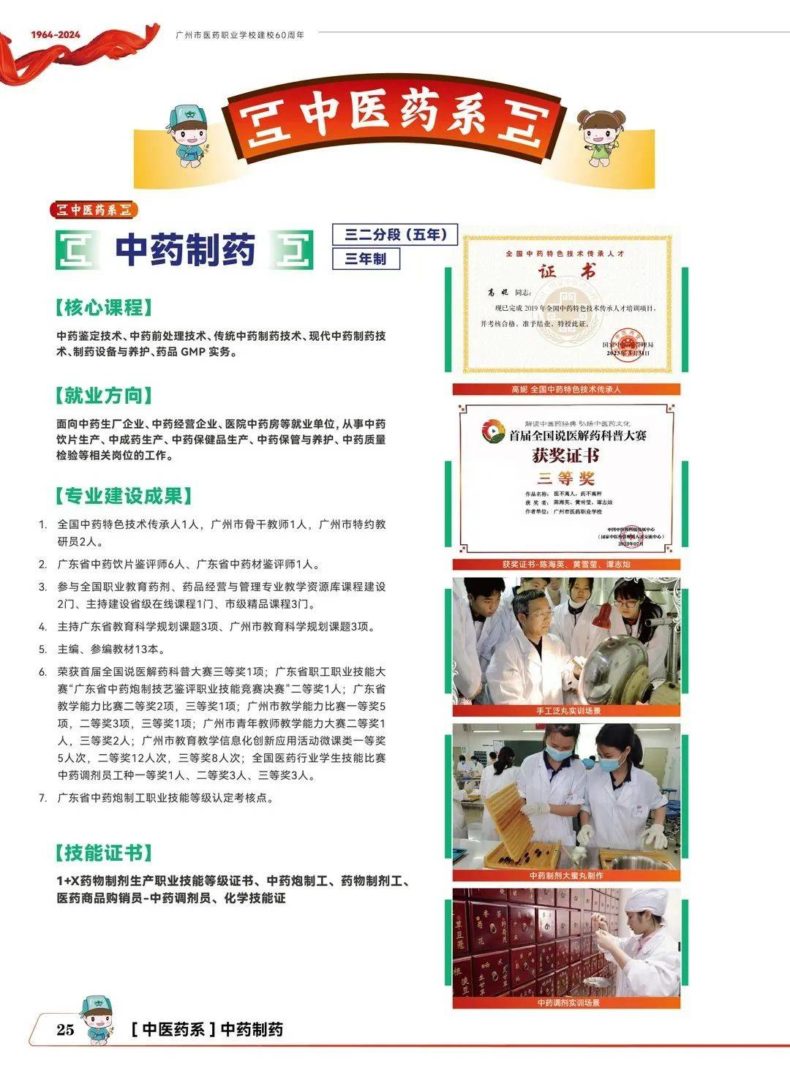

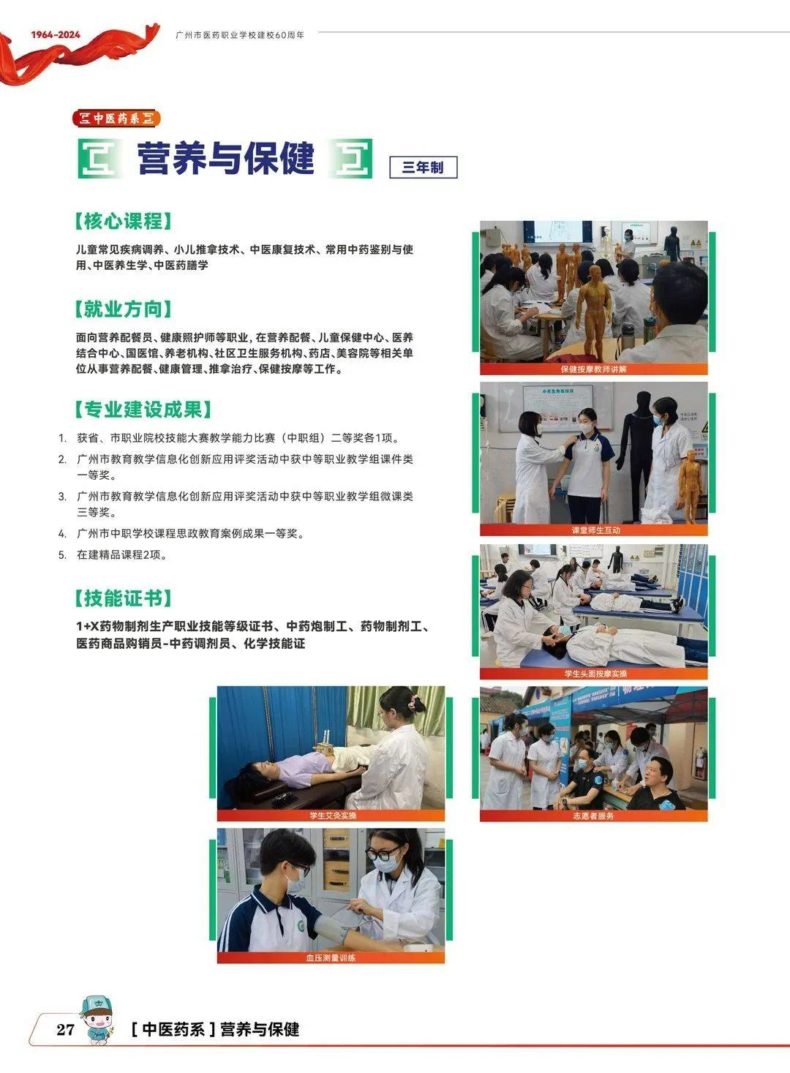

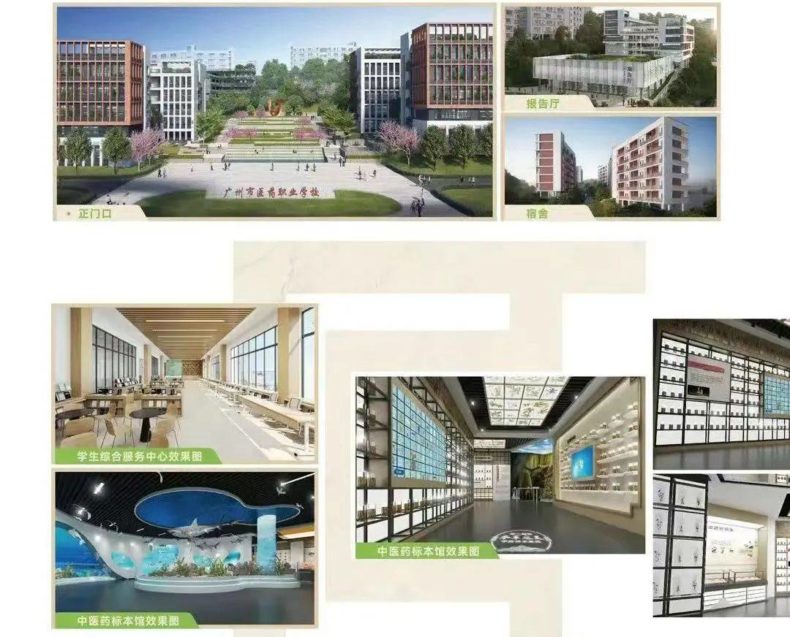

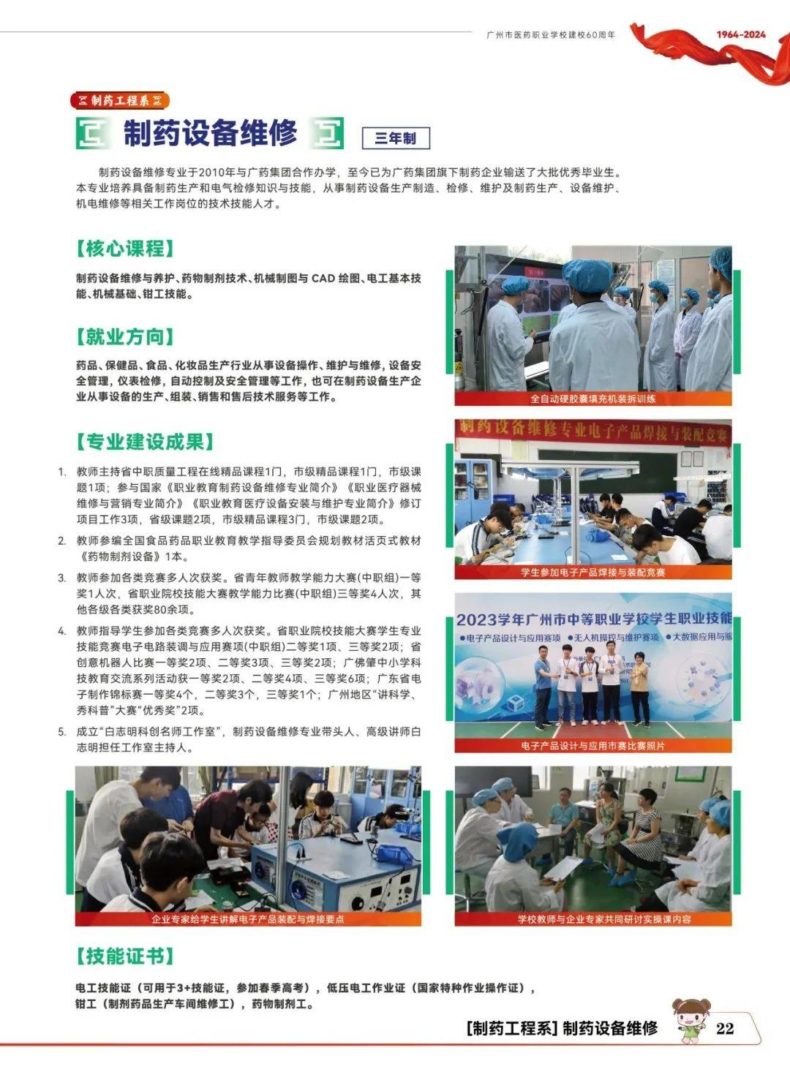

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…