众所周知高考考得好,不如志愿报得好,志愿报得好,不如专业选得好。一个好的专业对我们未来的发展很重要。今天小编要来带大家了解的是——食品加工技术专业,该专业主要是学什么的?好就业吗?工资多少?以及就业方向有哪些?

食品加工技术创建于2008年,是学院在认真研究市场,根据市场需求所建新专业之一。顾名思义就是把可以吃的东西通过某些程序,造成更好吃或更有益等变化。将原粮或其他原料经过人为的处理过程,形成一种新形式的可直接食用的产品,这个过程就是食品加工。比如用小麦经过碾磨,筛选,加料搅拌,成型烘干,成为饼干,就是属于食品加工的过程,食品加工是一种专业技术。 那么主要学什么呢?其核心课程与主要实践环节:食品生物化学、食品微生物、食品分析、食品工程原理、果蔬贮藏与加工工艺、畜产品加工工艺、发酵食品工艺、焙烤制品工艺、饮料工艺、食品机械与设备、电工技术、金工实习、食品工程原理课程设计、食品分析综合实验、生产及毕业实习训练等,以及各校的主要特色课程和实验环节。

那么主要学什么呢?其核心课程与主要实践环节:食品生物化学、食品微生物、食品分析、食品工程原理、果蔬贮藏与加工工艺、畜产品加工工艺、发酵食品工艺、焙烤制品工艺、饮料工艺、食品机械与设备、电工技术、金工实习、食品工程原理课程设计、食品分析综合实验、生产及毕业实习训练等,以及各校的主要特色课程和实验环节。

旨在培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握食品微生物、食品机械设备、食品加工技术等基本知识,具备食品加工的操作技能以及设备的维护与保养等能力,从事生产加工、技术管理、品质控制等工作的高素质技术技能人才。

正所谓民以食为天,随着国民经济的不断发展和人民生活水平的不断提高,人民对食品工业提出了更高的要求。进入2000年后,从“米袋子”工程到“菜篮子”工程,再到“餐桌子:工程,一路高速发展,人们从吃饱到吃好,再到吃的更健康食品工业可谓是做了众多贡献。

其主要的就业方向有:面向乳制品、肉蛋制品、果蔬制品、焙烤食品、水产制品、饮料、果酒、食品添加剂等食品企业。 毕业生可在面包糕点生产企业、西饼屋连锁店、酿造食品加工企业、乳制品生产公司、果蔬产品加工与保鲜企业、农畜产品质量监督管理部门,以及与食品相关经销企业、各类餐饮企业(酒店、超市及快餐企业等)、科研院所等单位从事食品生产加工、开发、营销和管理工作。

毕业生可在面包糕点生产企业、西饼屋连锁店、酿造食品加工企业、乳制品生产公司、果蔬产品加工与保鲜企业、农畜产品质量监督管理部门,以及与食品相关经销企业、各类餐饮企业(酒店、超市及快餐企业等)、科研院所等单位从事食品生产加工、开发、营销和管理工作。

而具体的工资方面主要还是要看你所从事是哪一方面,大家注意的是毕业生刚实习工资是比较低的,需要积累一定的工作经验工资才会上调,另外还要看所处的城市,一线城市和三、四线城市不论是在未来发展还是在薪资方面都是不同的,具体的大家还是要多加了解。

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1956年评级得分:93

成立时间:1984年

成立时间:1984年

成立时间:1979年

成立时间:1979年

成立时间:1981年

成立时间:1981年

成立时间:1965年

成立时间:1965年

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

1.广州市白云工商技师学院

优势:

智能制造专业突出,与广汽、腾讯等企业深度合作,学生未毕业即被预订,毕业生平均薪资达6800+元。

拥有“真枪实弹”的车间教室,连续8年位列广东技校榜首。

新增“数智营销技术”“商务数据分析”等前沿专业,适应数字经济需求。

2.广东省高级技工学校

优势:

政府重点支持,全省唯一副厅级技校,实验室设备先进(如元宇宙技术应用实验室)。

机电一体化、工业机器人等专业与制造业企业紧密对接,就业率常年保持在98%以上。

3.广东省轻工职业技术学校

优势:

轻工领域特色鲜明,食品加工、服装设计等专业实力强,教学设备先进。

与轻工行业企业合作,提供丰富实习机会,毕业生多进入食品、纺织行业。

4.广东省机械职业技术学校

优势:

机械制造与自动化领域的标杆学校,数控技术、模具设计专业省内领先。

实训基地配备库卡机械臂等先进设备,培养高精度技术人才。

5.深圳市高级技工学校

优势:

投资11亿建设实训基地,无人机实训直接使用大疆生产线,新能源汽修专业拆解特斯拉等高端车型。

新增智能网联汽车技术、人工智能等专业,贴合粤港澳大湾区产业需求。

6.广东省交通职业技术学校

优势:

交通运输类专业(如物流管理、汽车维修)就业率高,与广铁集团等企业合作定向培养。

新增“低空飞行器技术应用”“盾构机操作与维护”等特色交通专业。

7.广东省电子信息职业技术学校

优势:

电子信息与通信技术领域领先,计算机应用、电子技术应用专业实训设备完善。

与华为、中兴等企业合作开发课程,毕业生多进入通信和IT行业。

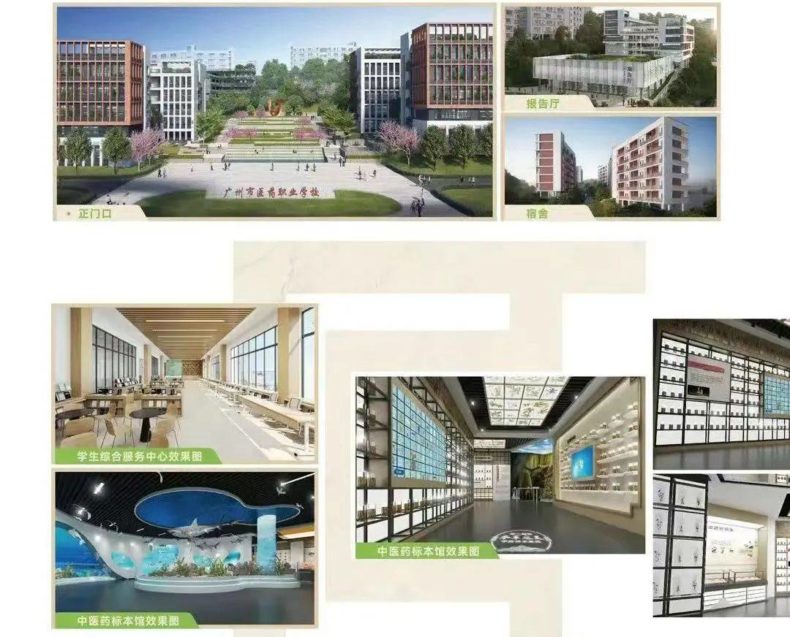

8.广东省医药职业技术学校

优势:

医药卫生类专业(药学、护理)就业率超95%,与广药集团合作订单培养。

拥有GMP标准药剂实训车间,实践教学资源丰富。

9.佛山市汽车工程学校

优势:

汽车检测与维修专业省内知名,配备智能汽车诊断设备和新能源车实训平台。

新增“车联网技术应用”专业,培养智能汽车领域人才。

10.广州市旅游商务职业学校

优势:

旅游管理、酒店管理专业实操性强,与高星级酒店合作,学生实习覆盖广交会等大型活动。

新增“智慧旅游服务”方向,结合数字化营销技能培养。

其他亮点学校

岭南工商第一高级技校:直播电商专业学生未毕业即成百万粉丝网红。

珠海市建筑工程学校:建筑类专业结合BIM技术教学,实训项目涵盖智慧城市管理。

选择建议

1.看专业匹配度:优先选择与产业需求契合的专业(如智能制造、新能源、电子信息)。

2.关注校企合作:合作企业直接影响实习和就业质量(如白云工商与腾讯、深圳技校与大疆)。

3.考察实训条件:先进设备(如工业机器人、元宇宙实验室)是技能培养的核心保障。

以上排名及信息综合自多个来源,具体选择需结合个人兴趣和职业规划。如需更多招生细节或专业对比,可参考各校官网或教育局

发布的最新数据。

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…

图片加载中…